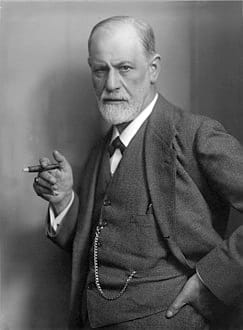

مساهمة سيغموند فرويد قي تشخيص مآزق الحضارة ومفارقاتها

ترجمة وتقديم: أحمد رباص

هذا النص هو تقديم للطبعة الفرنسية الجديدة لكتاب سيغموند فرويد ” قلق الحضارة ” والصادر ضمن منشورات (Points) في بداية 2010. وهو من توقيع الباحثة الفرنسية “كلوتيد لوغيل” (50 سنة) مهتمة بالفلسفة والتحليل النفسي، وخصصت أطروحتها الجامعية لبحث العلاقة بين سارتر ولاكان، كما اشتهرت بكتيبها عن الفكر الأخلاقي المعاصر الصادر ضمن سلسلة (?Que sais- je) بالاشتراك مع جاكلين روس. ولأهمية هذا النص، من الناحية المعرفية والعلمية، قمت بترجمته الى العربية.

في القرن التاسع عشر، كانت فكرة قلق الحضارة متوارية خلف إيمان بسعادة ممكنة، مكتسبة بفضل تقدم العلوم والتقنيات. فإذا توصلت التكنولوجيا البشرية إلى حل مشاكل الحرمان، حتى تتمكن كل رغبة إنسانية من التحقق بدون عراقيل، حتى يتمتع كل فرد بأمان لامزيد عليه، إذ ذاك تصبح دنيا الناس مثل أسطورة خيالية. بفضل قوة الصناعة، سوف تتمكن كل ذات متكيفة على نحو تام مع محيطها من إشباع رغباتها وسوف يمحي الخطر والألم من الوجود.

هذه النزعة التفاؤلية الايديولوجية ترتكز على افتراض بأن لا مجال للقلق في العقلانية، بفضل تدبير محكم للذات والعالم، وأن أي حرمان يمكم إرجاعه الى خلل عارض، وأن أي لاتكيف هو مرض مقدر له بالتالي أن يعالج بأعلى حد من الفعالية بفضل الكيمياء وإعادة التربية المعرفية السلوكية وبفضل إثارة الدماغ. هكذا، سوف يكون القرن الواحد والعشرون قرن المابعد إنساني وسوف يبدو قلق الحضارة نفسه كشيء ضائع، كأثر لوجود كائنات بشرية أكثر إنسانية لتحقيق متطلبات المستقبل.

قياسا إلى هذه النزعة الإرادوية والمثالية، يمكن لنا وصف أطروحة فرويد في “قلق في الحضارة” بأنها أطروحة متشائمة. إن فرويد، فعلا، لا يؤمن بخرافة التقدم التقني. فرويد لا يؤمن بأن سعادة الفرد تشكل جزءا لايتجزأ من برنامج الحضارة. فرويد لا يؤمن بوجود حلول للجميع تسمح بمحاربة الحرمان.. بهذا المعنى، يظهر على أنه متشائم. لكن هذه النزعة التشاؤمية تنطلق من ثابت برغماتي وهو أننا لا نستطيع تجاهل واقعة القلق. الناس تشتكي من الحضارة ومن إكراهاتها التي تفرضها عليهم، كما لو أنها بكيفية محددة تبالغ في مطالبتهم بالمزيد من الإكراهات. يدفعهم هذا القلق الى أن يمنوا النفس بأنه – ربما – سيكون من الممكن الاستغناء عن الحضارة والعودة الى حالة طبيعية سوف تختفي منها التفاوتات والمظالم وأعمال العنف الممارسة على الناس من طرف المجتمع.

هذا القلق يقودهم الى تخيل كيف يستطيع – ربما – المجتمع أخيرا إشباع حاجات الناس لو تم الغاء الأسرة والملكية الخاصة ولو تم وضع كل الخيرات رهن اشارة الجميع. يتحول هذا القلق، أخيرا، الى عنف، الى حرب بين دولة ودولة، او إلى معركة بين كل شخص وشخص، وذلك عندما يتخذ أحجاما من الاتساع بحيث أن أي قاعدة أو قانون لن يكون بإمكانه انقاذ نظام الجماعة.

إن القلق عند فرويد واقعة تاريخية وأنطلوجية. الوجود الإنساني لا يستطيع التخلص من تجربة القلق هاته. اللقاء الذي يحدث بين الكائن البشري ومحيطه ليس من نفس طبيعة تكيف كائن حي مع محيطه. ورغم كون الحضارة ناتجة عن النشاط البشري، فهي لا تستجيب كما ينبغي لرغبات الأفراد. القلق، الاضطراب، الحرمان، كل ذلك يتعذر التخفيف منه.

لكن بأي نزعة تشاؤمية يتعلق الأمر؟ فعندما أكد فرويد على أن القلق في الحضارة ليس عرضيا بل نابع من ضرورة (حتمية )، لم يكن لذلك ميالا إلى اطراء اليأس، إنما له موقف العالم ذي البصيرة النافذة الذي يتساءل عن أسباب الخلل في العالم، عن الانبعاث المتكرر والقسري للعنف في قلب الحضارة. أليس ذلك ناتجا عن الصدفة؟ أليس ذلك مجرد خطأ وقع في مسار تاريخ البشرية؟ هل يتعلق الأمر بظرفية مشؤومة يمكن لها أن تترك مكانها لنظام عالمي جديد خال في الأخير من الشر والخراب؟ هل ينبغي الاعتقاد بأن هدف الحضارة هو أن تجعلنا سعداء.

1- من روسو الى فرويد

حينما كتب فرويد “قلق في الحضارة”، لم يكن أول من تساءل عن قيمة الحضارة وعواقبها على سعادة الكائن البشري. منذ منتصف القرن الثامن عشر، شكل هذا التساؤل موضوعا لتأملات جان جاك روسو التنبؤية في خطابه حول العلوم والفنون حيث أكد صراحة وفعلا على أن “تقدم العلوم والفنون” لم يكن له ” أن يضيف شيئا لسعادتنا الحقيقية”. فانطلاقا من وضعه خطوات الحضارة موضع شك، أقحم فصلا بين تقدم العقلنة والتقدم الأخلاقي، وسعى الى تبيان أن تراكم المعارق وتنامي الامكانات التقنية يعودان بدون شك الى تقدم العقل، الا أنهما لم يضمنا أبدا سعادة تذكر للإنسان، أو أديا الى تحسين سلوكه الأخلاقي.

لقد فطن روسو مسبقا الى أن شيئا من “الإنساني”، بالمعنى الذي تحيل فيه هذه الكلمة على خصال أخلاقية، يكاد يتلاشى على إثر السعي الوحيد وراء التحكم في الطبيعة، بمنجاة من أي هم أخلاقي. كان من قبل يشك في ما يمكن للتقدم العلمي أن يأتي به لتحسين الأوضاع. تساءل أيضا عما اذا كان الأمر يتعلق بانتشار مرض يدفع الإنسان إلى نسيان ذاته من خلال هذه الممارسة للقوة. واذا كان روسو قد ألقى نظرة حذرة وقلقة على الحضارة وصيرورتها، فلأنه ربما أدرك من قبل أن الأنوار لن تكون كافية لجعل الإنسان يتقدم إذا ما هي نسيت لغة الأنفعالات والحاجات الأخلاقية.

كذلك، قبيل الثورة الفرنسية، صدرت عن كانط نفس الشكوك حول البعد الحماسي بالضرورة لتقدم العلوم والتقنيات الخاص بالحضارة المعاصرة. لقد ذهب الى حد التصريح ب” أننا متمدنون الى حد صرنا معه مكبلين (…) لكن أن نعتبر أنفسنا كما لو كنا من قبل مهذبين، يتطلب المزيد من القيود”. فالمعرفة الناتجة عن الحضارة لا تهدي الى تحسين تصرفات الإنسان.

التقدم العلمي والتقني لا يجعلنا أحسن على المستوى الأخلاقي. فعلى أساس من تقدم سياسي أقام كانط فكرة التقدم الأخلاقي؛ أي أنه لكي تتحسن البشرية، على الدول أن تكون قادرة على التعامل فيما بينها بطريقة أخلاقية؛ بمعنى أن تكون قادرة الى التطلع الى اقامة سلام دائم مؤسس على رفض أي ارادة ” للتوسع الوهمي العنيف”. ينبغي على الدول أن تستنكف عن خوض الحرب التي هي بمثابة امتداد للسياسة بطرق أخرى وأن تجعل من السياسة مكانا لتحقيق الاستعدادات الأخلاقية للانسانية.

ظهر الطابع اللامتوقع والحماسي للثورة الفرنسية مع ذلك كما لو أنه يشير الى أن تقدما أخلاقيا انطلاقا من تقدم سياسي ليس طوباويا بشكل تام. حسب كانط، “ليس مهما أن تنجح أو تفشل ثورة شعب مفعم بالروح مثلما رأينا ذلك يحدث في أيامنا هاته ( … ) وجدت هذه الثورة مع ذلك في عقول كل المشاهدين ( …) تعاطفا طموحا لامس الحماس واحتملت تجلياته عينها خطرا ما؛ فهذا التعاطف لن يكون له بالتالي من سبب آخر غير استعداد أخلاقي من نوع إنساني.”بالفعل، إذا كان كل واحد قادرا على التحمس لهذه الثورة، على تحمل تبعة تزكيتها بينما هي نفسها تطيح بالسلطة الملكية بطريقة عنيفة، فلأنها تمنح فرصة مشاهدة تقدم في اتجاه الحرية، ولأن الناس بتطلعون الى رؤية هذا التقدم وهو يتحقق. أمام هذا الجديد التاريخي اللامتوقع، أبدى كانط موقفا متفائلا. ذلك أنه في الثورة الفرنسية لم يتعلق الأمر فقط بالهدم بل بالبناء كذلك، بناء عالم جديد فيه يخرج كل إنسان من دائرة الحجر والوصاية، ويكون بامكانه حيازة هذه الحرية في التفكير من تلقاء ذاته ويصبح أخيرا من خلال ذلك ناضجا.

ماذا أضاف فرويد في بداية القرن العشرين، قياسا إلى هذه التأملات الفلسفية حول تقدم الحضارة؟ بأي معنى سمح التحليل النفسي بأن يعيد بطريقة مستحدثة صياغة السؤال عن الروابط الهشة التي ينسجها الفرد مع الحضارة لأجل أن يعثر فيها على موطئ قدم؟ ما هي متطلبات الحضارة وفوائدها التي ينتفع بها الإنسان؟ ففيما بين الحرين العالميتين، تحديدا سنة 1929، وهي سنة الانهيار المالي في نيويورك، التي دشنت لجمود اقتصادي كبير، هل كان من الممكن إظهار نزعة تفاؤلية على شاكلة كانط أمام المسار الجديد للتاريخ؟ هل ما زال بإمكاننا أن نكون كانطيين ونعتقد أن السلام الدائم هو حقا الغاية التي تسير نحوها أوربا، كما لو ان الدول تخلت عن تطلعاتها إلى التوسع الوهمي والعنيف؟ أين نحن من تقدم الجنس البشري في هذا الثلث الأول من القرن العشرين؟

يمكن أن نقول إن فرويد اجترح طريقا ثالثا، تلك الطريق التي تقع على نفس المسافة بين وجهة النظر المعادية للحضارة وبين وجهة النظر التقدمية. فرويد لم يجنح إلى موقف روسو الذي يحمل الحضارة مسؤولية إفساد الجنس البشري ولا إلى موقف كانط الذي آمن ب”الميول الأخلاقية للانسانية “. ومع ذلك، تستمد أطروحته جذورها من نفس التشخيص المنطلق منه. يقول فرويد بهذا الصدد: ” لقد حرصنا على الامتثال لحكم مسبق مفاده أن الحضارة سوف تكون مرادفا للتحسن المحدد سلفا كهدف للإنسان.” على غرار فلاسفة الأنوار، تساءل فرويد انطلاقا من مسافة تفصله عن هذا الحكم المسبق الذي يقود الى الاعتقاد بأن خطوات تقدم الحضارة تسمح للإنسان ذاته بالتحسن وأن يعيش هكذا سعيدا. يحتاط فرويد من الإيمان الأعمى بالتقدم، كاشفا فيه عن أمر بالخضوع لمتطلبات الحضارة على حساب مطالب دفينة للفرد.

فضلا عن ذلك، قادت الحرب العالمية الأولى فرويد الى التساؤل عن عجز الشعوب المتحضرة عن التجرد من حالة الحرب. أظهر هذا النزاع العالمي أن “الشعوب المتحضرة مقلة في التعارف والتفاهم فيما بينها بحيث أن أي شعب يمكن أن ينقلب على الآخر وهو مشحون بالكراهية والبغضاء “. بدون أي وهم حول مستقبل التاريخ، وبرؤية نافذة للرعب الذي يمكن أن ينبثق، وقد انبثق فعلا على شكل نازية، ختم فرويد ” قلق في الحضارة ” بملاحظة متشائمة مؤداها أن “الناس توصلوا حاليا إلى مثل هذه الدرجة في التحكم في قوى الطبيعة التي بواسطتها يسهل عليهم تصفية بعضهم البعض الى آخر نفر. هم يعلمون ذلك، من هنا يأتي قسم كبير من لاطمأنينتهم الراهنة، من شقائهم ومن كربهم.”

لم يعحز فقط التقدم المادي عن إيجاد حل للقلق الذي يمكن أن يعتري الكائنات البشرية في حضن الحضارة، لكنه أصبح هو نفسه مصدرا للقلق، لأنه يجعل اللا يتصور ممكنا، أي الابادة الجماعية، التي سوف تمارس فعلا مع تصميم حقود من قبل نظام الرايخ الثالث والتي حاول فرويد عرضها أمام أعين معاصريه حتى قبل أن تقع.

2- من العرض الى القلق

إذا لم يكن فرويد، في عام 1929، يؤمن بتقدم حتمي للبشرية، فإنه لم يؤمن بتقدم خطي للعلاج بواسطة الكشف عن المعنى المكبوت للأعراض. يستقي كتاب “القلق في الحضارة”، على مستوى الحضارة ذاتها، النتائج ( الوخيمة ) للعراقيل التي تصادف البحث عن الشفاء أثناء العلاج التحليلنفسي. بالفعل، إذا كان الجزء الأول من أعمال فرويد يشهد على نشوة محددة إزاء قوة اكتشاف مثل اكتشاف اللاشعور، فإن الجزء الثاني، انطلاقا من 1920، يأخذ في الاعتبار عراقيل العلاج أكثر من معجزة انبثاق المعني اللاشعوري للأعراض.

اللحظة الأولى للتأسيس الفرويدي هي تلك التي تشهد على السيرورة النظرية والإكلينيكية لمكتشف اللاشعور بين “تأويل الحلم” ( 1900 ) و “الميتابسيكولوجي” (1917 ). يتعلق الأمر بسيرورة جعلت من التحليل النفسي منهجا جديدا لتأويل أعراض المرضى. ” كيف نتوصل الى معرفة باللاشعور؟ بالطبع، نحن لا نعرفه إلا كشعور، بمجرد نقله أو ترجمته الى الشعور. العمل التحليلنفسي يسمح كل يوم بإجراء تجربة إمكان مثل هذه الترجمة.” التأويل، مثل الترجمة، هو من ‘قبيل كلمة تفرج عن معنى مختف وتسمح بارتفاع الكبت؟ تجسدت هذه اللحظة الأولى من قبل فرويد من خلال تصور للجهاز النفسي، موسوم ب “الموضعة الأولى”، ويوزع مختلف مناطق الجهاز النفسي على ثلاثة أجهزة وهي اللاشعور وماقبل الشعور والشعور. التأويل يعني أن يتم باحدى الطرق نقل التمفصل اللاشعوري، الذي يعتمل في صمت وسط الأحلام والأعراض، إلى رتية الوعي، حتى يتم تخليص المريض من الاستلاب والاضطراب النفسي وفتح المجال أمامه صوب معرفة ذاته، التي إلى حد الآن، تنفلت منه.

لكن فرويد سرعان ما تخلى عن هذا النموذج الأول بمجرد ابتعاده عن الواقع الإكلينيكي. لننصت إلى فرويد وهو يقول: “أدت عشرون سنة من العمل المكثف الى هذه النتيجة وهي أن الأهداف المستقبلية التي تتجه إليها التقنية التحليلنفسية هي اليوم غير تلك (المعلن عنها) في البداية. أولا، ما كان على الطبيب المحلل القيام بشيء آخر سوى التكهن باللاشعور المختفي في نفسية المريض، وتجميع العناصر والتواصل معه في الوقت المناسب. لقد كان التحليل النفسي قبل كل شيء فنا في التأويل.” انطلاقا من 1920، اصطدم التحليل النفسي بعدة عقبات أبانت عن قصور التحليل الكاشف. هذا الفن في التأويل ظهر على أنه غير فعال أمام قوة تحكم بالفشل على أهلية معرفة كيف نخلص مريضا من أعراضه. إن الأهداف التي يسعى اليها التحليل النفسي تبقى بعيدة المنال اعتمادا فقط على تأويل المعنى اللاشعوري للأعراض.

في ممارسة التحلبل النفسي ثمة شيء يشبه إرادة عدم معرفة الحقيقة، وإفشال العلاج، ومنع التعافي إلى الشفاء قاد فرويد الى إعادة النظر في تمثله للجهاز النفسي. انتهت، فعلا، الموضعة الأولى الى طريق مسدود تمثل في عجز الكشف عن إخراج مريض من مرضه. لاحظ فرويد أن المرضى يحبون أعراضهم كما لو أنهم، بطريقة ما، مرتبطون بما يجعلهم يعانون. غير أننا لا نحارب الانفعال العاطفي كما لو كنا نحارب الجهل. لا يكفي أبدا أن نقول “الذي يوجد”، أن نرفع الحجاب عن الحقيقة، من أجل إبطال القوة المرضية التي تربط الذات بأعراضها. لا يريد المرضى، مثل حبيسي كهف أفلاطون، مغادرة ملاذ العصاب النفسي وهم مستعدون كذلك لكره من يغامر بأن يجعلهم يعاينون سبب معاناتهم. فعلى غرار هذه الكائنات المسكينة التي تحيط بها السلاسل من كل الجوانب، يشتكي المرضى (من الألم)، لكنهم تعودوا على أن يتعايشوا مع ما يمنعهم من الوصول إلى الحقيقة. الكل يجري كما لو كانت علاقة الإنسان باللذة وبالألم مختلة. إنه يجهل ما يتيح له الشعور باللذة، وهو ليس بالضرورة شيئا طيبا بالنسبة له. أدت هذه الاكتشافات الأكثر تشاؤما بفرويد الى خلخلة نظرية التحلبل النفسي وذلك من أجل الوعي بهذا الجدار الذي يقف في وجهها.

هكذا، تكون اللحظة الأولى من الاكتشاف الفرويدي قد أتاحت له أن يرى في الحلم تمظهرا لرغبة لاشعورية، تحت شكل مقنع، وأن يقترح منهجا لحل طلاسم الحياة الحلمية، فيما هدته هذه اللحظة الثانية إلى مراجعة معنى الحلم ذاته، أي، بعبارة أخرى، لغة اللاشعور. هذه المراجعة ذات علاقة بما أنتجته الحضارة في زمنه من نمط معين من الأعراض. ساقته الحرب العالمية الأولى الى التساؤل حول أمراض العصاب الناتجة عن الحرب. إن الرعب، “هذه الحالة تطرأ فجأة عندما نسقط في وضعية خطرة دون أن نكون مهيئين لها”، الذي انتاب الجنود وهم على ساحة المعركة أحدث صدمات تركت هؤلاء الرجال في حالة معاناة نفسية حادة. بيد أن “الحياة الحلمية في ظل أمراض العصاب الرضية (بكسر وتشديد الضاد) تنفرد بكونها ترجع المريض، بدون انقطاع، إلى حال حادثته ( الأولى )، التي يستفيق منها برعب جديد. ها هنا واقعة لم تحز على ما يكفي من الاهتمام “.

بعبارة أخرى، الجنود العائدون من الحرب لا تخضع حالتهم لتأويل الأحلام كتمظهر للرغبة. يبقى نشاطهم النفسي الليلي لغزا بالنسبة لمن ظل يعتقد بأنه يملك سر الحياة النفسية من خلال اكتشاف اللاشعور. كيف يحدث للمصابين بأمراض العصاب الناتجة عن الحرب أن يسترجعوا في أحلامهم صدماتهم النفسية؟ لماذا يعود موضوع رعبهم هكذا ليسكن أحلامهم وقد صارت كوابيس؟

يحدث عود أبدي للتجربة الشاقة والصادمة داخل الجهاز النفسي، بعيدا عن أي رغبة في النسيان، رغم المعاناة القاسية التي تصدر عن هذه الحركة غير القابلة للفهم. وحتى لو وعت الذوات بمعاناتها تلك، فإن هذه “الحركة من الاندفاعات( اللاإرادية ) تتكرر رغم كل شيء؛ هناك قوة ملزمة تدفعهم إليها”. لقد رأى فرويد في هذا البعد الذي اتخذه الحلم عملية تشغيل تلك القوة الملزمة بالتكرار بداخل النشاط النفسي، قوة ليست متطابقة مع الفكرة التي مؤداها أن الحلم ذاته لن يكون غير تمظهر للرغبة، ممتثلا عبرذلك لمبدإ اللذة. و ” هذه الواقعة الجديدة واللافتة للنظر التي يتعين وصفها تقوم على مايلي؛ القوة الملزمة بالتكرار تسترجع أيضا تجارب من الماضي لاتتضمن أي إمكانية للذة وما وجدت في ذات الوقت الى الإشباع سبيلا، وما وجده حتى هيجان الرغبات الجنسية المكبوتة لاحقا”. مثل المحكوم عليه بالأعمال الشاقة، لا يعمل الحالم سوى على تكرار بالضبط هذا الذي قام بالهجوم كحادث غير مفهوم. الفكرة حول تقدم نفسي غريزي شوهدت إذن وقد فندها هذا الاكتشاف الجديد لسيرورة في الحياة النفسية تنشط في استقلال عن مبدا اللذة.

ماهو الدرس الذي يمكن استخلاصه من كون “( هذه الرغبات الجنسية ) حتى في الماضي لم تجلب سوى الحرمان عوض الاشباع المنتظر”؟ هل تكون الذات قادرة على الإحساس بنوع من اللذة في التكرار ذاته للصدمة النفسية؟ إن الطابع المحافظ للحياة النفسية الذي يدفعها بون توقف إلى أماكن الصدمة، أكثر أصالة من مبدا اللذة. إن ما أسماه فرويد ب” ما وراء مبدإ اللذة ” يعني هذا البحث عن إعادة تركيب حالة سابقة، وهو بحث مضني لكنه دوما مجهض. وبطريقة مفارقة، كما شدد جاك ألان ميلر، لا يدعم هذا الميل الى المحافظة على العلاقة بالحياة، لكنه يقحم بالأحرى “حركة في اتجاه الموت التي تؤثر في الكاءن الحي من حيث هو كذلك”.

فما يجعل خطوات العلاج التحليلنفسي تصاب بالفشل ليس شيئا من قبيل الكبت، بل من قبيل غريزة تعمل على منع كل تغيير، كل تطور، كل تقدم على الأصح، غريزة سماها فرويد ب”غريزة الموت”. هكذا – يقول ميلر: ” الشيء الذي عناه فرويد بالتكرار، بعيدا عن أن يكون حاجة كسائر الحاجات، يظهر كضرورة انشطارية فصامية بالنسبة للكائن الحي بوصفه كذلك”. كما لو أن ما يحرك الكائن الحي، انظلاقا من أعماق ذاته، كان غريزة jعاكس أي تطور خلاق، وثوب لا حيوي في اتجاه التكرار ذاته. هذا حقا هو ما يجعل غاية تكيف طبيعي مع الحضارة تبدو متناقضة من حيث الكلمات. الموضعة الثانية لفرويد على وعي بهذا اللاتكيف وهي تقابل من الأن بين الهو والأنا والأنا الأعلى، باعتبارها مراتب غريزية تسعى كل واحدة منها Yلى تحقيق الYشباع بعيدا عن مبدا اللذة، في خضوع مستلب للتكرار.

كتاب “قلق في الحضارة” ينتمي إذن الى اللحظة الثانية من التأسيس الفرويدي، التي بدأت سنة 1920 مع “فيما وراء مبدا اللذة” واستمرت الى آخر نص لفرويد، “النبي موسى ودين التوحيد” ( 1939 ). من بين النصوص التي تمكن فرويد من كتابتها حول الحضارة وأسسها، انطلاقا من ” الطوطم والطابو” ( 1912 ) و ” سيكولوجية الحشود وتحليل الأنا “( 1921 ) و”مستقبل وهم” ( 1927 ) وصولا الى آخر كتاباته عن ديانة التوحيد، يبرز “قلق في الحضارة” كنص يصوغ بطريقة أكثر وضوحا الديالكتيك الغريب الذي يستقر بقلب الجهاز النفسي عندما ينقاد الأخير إلى التحضر.

وبما أنه أوضح أنه ليس أمام الانسان من سبيل آخر غير سبيل الحضارة، واعتبر كل فكرة عن العودة الى الحالة الطبيعية مجرد وهم، فقد بين كيف أن الحضارة تفرض على الكائن البشري إقلاعا عن غرائزه يتغذى هو نفسه من قوة غامضة لا يحدها حد. الإقلاع عن الغرائز ضروري. من المستحيل فعل أي شيء بدونه. ومع ذلك، فإن هذا الاقلاع يحشر الكائن البشري ضمن منطق لا يعرف نقطة توقف وينقلب على الحضارة. ثمة إذن مأزق في قلب الحضارة ذاتها ومهمة الانسان هي العثور على الطريق الذي يهديه للخروج من هذا الإحراج، من أجل معاناة أٌقل أو ربما من أجل التوصل إلى الحل.

3- المشكلة الأساسية في الحضارة

يفتتح “قلق في الحضارة” بسؤال هو عبارة عن امتداد للقول المدعم في “مستقبل وهم” في موضوع الدين. في هذا النص الذي يعود الى سنة 1927، كان فرويد قد قدم أطروحة مفادها أن الدين جاء لتبديد قلق الكائن البشري، عن طريق السماح له بان يعيش على وهم أب جبار موجود لأجل حمايته. ليس الدين إذن سوى واحد من الأجوبة الممكنة عن المسألة الأصلية التي يواجهها كل شخص؛ كيف الاحتماء من المعاناة؟ انطلاقا من هذه الفكرة التدشينية والساذجة، سوف يقوم فرويد بقلب للمنظور، أدى به في نهاية “قلق في الحضارة” إلى كشف الحجاب عن مسألة الوجود البشري، التي لا تتمثل في محاربة المعاناة، بل في مكافحة الجنوح إلى المعاناة.

يدرج فرويد حديثه الذي انطلق منه في إطار تأمل تقليدي حول إمكانات السعادة بالنسبة للإنسان وكذا حول مناسبات المعاناة. لقد سعى، وفق كلماته الخاصة، إلى (إجراء) بحث عن السعادة “، على طريقة القدامى الذين كانوا يبحثون عن حكمة تسمح للكائن البشري بأن يحيى حياة طيبة. وإذا كان أرسطو في “الأخلاق الى نبقوماخوس” تمكن من التساؤل عن مختلف تصورات السعادة، مميزا هكذا بين الأشكال المختلفة للسعادة حسب أنماط العيش – السعادة عبلر اللذة، السعادة عبر الثروات والخيرات، السعادة عبر الأمجاد، مع تبخيس هذه الأنواع الثلاثة من السعادة – ، فان فرويد من جهته انطلق من المعاناة. قبل أن يبحث عما يجعل الناس سعداء، تساءل عما يتسبب في الشقاء.

المعاناة يمكن أن تأتي من ثلاثة مصادر متباينة بالنسبة للإنسان؛ من الجسد، من العالم الخارجي ومن الأخرين. كل بؤس الإنسان يأتي اذن من كونه ذا جسد يعرضه للألم والمرض، ومن رفض العالم الخارجي الخضوع له، وعلى الخصوص مما تفرضه عليه العلاقة مع الآخرين من خيبات أمل مستمرة. ومع ذلك، لا يستطيع الإنسان التملص من من هذه المعطيات الثلاثة. يستطيع فقط ابتكار طرق لتجنب هذه المعاناة، حتى لا تكتسح وجوده بالكامل. لقد بين فرويد أن كل الناس معرضين للمعاناة، وبالمقابل، فيما يختص بالسعادة، لا “توجد نصيحة صالحة لحميع الناس”.

ما هي إذن غايات الحضارة؟ وهل الأخيرة مِؤهلة لإعفاء الانسان من المعاناة التي تتربص به؟ يسعى فرويد إلى تعريف الحضارة من خلال سماتها الأساسية من أجل تقصي المجهودات التي تبذلها لتجعل الوجود الإنساني مقنعا. تستجمع الحضارة كل أعمال الانسان. الانسان هو أولا “homo fabe ” ، أي تقني في ظروف حياته الخاصة. لقد خلق لنفسه عالما انطلاقا من عدة تمثلت في مساكن وآلات، عالما مطابقا لحاجاته ورغباته. إذن، الحضارة في مقام أول نتاج الضرورة. من أجل البقاء، ثم من أجل الزيادة في سطوته على الطبيعة، جعل الكائن البشري من نفسه صانعا، عاملا وتقنيا.

لكن الإنسان لا يكتفي فقط بما هو نافع ماديا. إنه ينتج الجمال، النظافة والنظام. نظام وجمال، ترف، هدوء وشهوة حسية، كل ذلك يشكل جزءا من الحضارة. الكائن البشري لا يستطيع العيش وسط الفوضى والقذارة والفضلات. كما لو أنه في حاجة الى محو آثارمروره لأجل طمأنة نظرته الخاصة، كما لو كان في حاجة إلى التملي بمشهد متناسق لم يسبق أن مسه الحضور المنتفع لبني جنسه، يعمل الكائن البشري على نحت مشهد تكون رؤيته مصدر متعة. الى هذه المنتوجات عديمة الجدوى، المنتوجات التي ذهبت سدى، أضاف فرويد الإنجازات الروحية للإنسان، تلك الإنجازات التي تتجسد في المذاهب الدينية والنظريات العلمية وفي التأملات الفلسفية، وأخيرا في الإبداعات الفنية. الحضارة إذن مكونة من هذه المبتكرات المادية والروحية، التي تشهد في آن واحد على ضرورة التحكم في الطبيعة من أجل البقاء وأيضا على الرغبة في تغيير العالم حتى يمكن للإنسان ان يتعرف فيه على ذاته.

وبعدما أخذت هكذا على عاتقها السببين الأولين للمعاناة، ألا وهما الجسد والعالم الخارجي، تنظم الحضارة العلاقة مع الآخرين، هنا أيضا، بهدف حماية الكائن البشري من كل ما من شأنه الإساءة اليه. ال”حق” هو هذا المجموع من القواعد الاجتماعية التي يقبل كل فرد الخضوع لها من أجل تفادي عنف الحالة الطبيعية. يقول فرويد في كتابه “قلق في الحضارة”: إحلال سلطة الجماعة محل سلطة الفرد يشكل خطوة حاسمة.” لايمكن للعلاقة بالآخرين أن تبعث على الاطمئنان إلا اذا كان هناك إقلاع من كل واحد عن ممارسة القوة وكان هناك تراض متبادل على احترام سلطة الجماعة. تلك خطوة حاسمة، لكن هنا بالفعل يكمن التمفصل الذي يقود الإنسان إلى الحياة ضمن جماعة.

وفي نفس الوقت، من هنا تأخذ كل الصعوبات منطلقها. ذلك أن هذا الإحلال للجماعة مكان الفرد يستدعي من الإنسان اقلاعا عن غرائزه. لكن إلى أي مدى يتعين على المتطلبات الفردية ان يتم التضحية بها؟ هل لابد من الإذعان لمتطلبات الحشد إلى الحد الذي يقلع فيه الواحد منا عن وجوده كفرد مفرد؟ ها هنا، بالنسبة لفرويد، واحد من “المشاكل الأساسية” للحضارة وسبب للقلق.

4- الحب وفوائد الحضارة

عند تساؤله حول هذا الإقلاع الغريزي، أعاد فرويد صياغة ما حاول فلاسفة القرن السابع عشر هم أيضا تحديد دائرة كيفيات الانتقال من الحالة الطبيعية الى الحالة الاجتماعية. حتى ولو أن هذه الحالة ( الطبيعية ) لم يسبق لها أن وجدت، فان افتراض وجودها يسمح بإدراك الكلمات المضمرة في العقد الذي يربط الفرد بالمجتمع، وفي نفس الوقت بشرعنة ممارسة سلطة أتت على الحد من الحق الطبيعي للفرد في استعمال قوته. يقول هوبز في “الليفياثان”: “الغاية النهائية، الهدف، القصد، الذي يسعى Yليه الناس، وهم يحبون الحرية والسيطرة الممارسة على الآخرين، عندما فرضت عليهم هذه التقييدات التي في ظلها نراهم يعيشون في الجمهوريات، هو هاجس تدبير سلامتهم الذاتية والعيش في سعادة أكبر بهذه الوسيلة.” هكذا استطاع هوبز، قبل فرويد بمدة، أن يقرر أن العقد الاجتماعي كان مؤسسا على إقلاع عن القدرة على عمل كل شيء وأعطى بالمقابل Yمكانية العيش في سلام. إذا اعتبرنا الأسرة البدائية هي قاعدة الحضارة اللاحقة وأنها ذاتها تقوم على متطلبات الإشباع الغريزي، نكون بالفعل وقبل كل شيء منساقين الى “الاعتراف بالحب باعتباره دعامة للحضارة الإنسانية”. فعلى خلاف الحيوانات، التي تكون عندها الإثارة الجنسية مرحلية، تبعا لوتيرة مملاة من البيولوجيا، ترى الكائنات البشرية، بسبب وضعها العمودي، حياتها الجنسية قد تغيرت وأصبحت الإثارة الجنسية مستدامة وكيف حلت المؤثرات البصرية محل المؤئرات الشمية. ضرورة البقاء – anankè – والإثارة الجنسية – éros – هما اذن اللذان قربا بين الكائنات البشرية وكانا سببا في ميلاد الأسر الأولى، الحاملة لكل الحضارة القادمة.

“لكن – يقول فرويد – علاقة الحب بالحضارة فقدت، تدريجيا بحكم التطور، المعنى المتعارف عليه. من جهة، الحب يسير مصالح الحضارة، من جهة أخرى الحضارة تهدد الحب بتقييدات جديرة بالذكر.”بالفعل، اذا ظهر Eros أولا كقادر على تغذية تيار الحضارة، فقد أصبح فيما بعد هو من يمنع الأفراد من المشاركة الفعلية في الجماعة. الحضارة لاترغب في أزواج من العشاق الذين لا يهتمون سوى بجمال حبهم، دون أن يفكروا في الجماعة. إنها لا ترغب في مثل هذه الأرواح المتآخية المتخيلة من طرف أرسطوفان في محاورة ” المأدبة ” لأفلاطون، التي يستند بعضها إلى بعض من أجل اقامة وحده ضائعة. لماذا ترغب الحضارة عن كل ذلك؟ لماذا تتبنى وجهة نظر معادية للحياة الجنسية، كما لو أن على الكائن البشري أن يخصص حياته لقيم أكثر نبلا؟ هذا يعني أن الحضارة تريد كائنات بشرية قادرة على أن تحبها هي أيضا، قادرة على وضع شبقهم في خدمة الجماعة. إحدى غايات الحضارة هي أيضا أن تجعل من حب القريب واجبا على كل واحد. ” لا تحبوا شخصا واحدا، بل تحابوا كلكم بعضكم لبعض”؛ هذه هي أمنية الحضارة التي تريد أن يكون التوحيد، التجميع، بعيدا عن حدود الرغبة.

وهنا بالضبط شيء ليس على مايرام في هذه الاقتضاءات. كيف نمارس فعلا هذا الحب للقريب إذا كان قريبي، هذا الغريب الذي قد أصادفه في طريقي، قبل كل شيء انتهازيا، عدوانيا، عنيفا، بله متوحشا؟ أليس هناك تناقض بين الوصية المسيحية التي تجعل من القريب محط حب وإيروس كل واحد منا. الذي يدفعنا الى اختيار إنسان واحد، فقط بعض الأشخاص الذين نحكم عليهم بأنهم جديرون بأن يكونوا أصدقاء لنا؟ من يستطيع أن يحب قريبه كما يحب نفسه؟ يقول هوبز في كتابه “المواطن أو أسس السياسة”: “فعلا، لو أن الناس يتحابون فيما بينهم بشكل طبيعي، أي بوصفهم أناسا، فسوف لن يكون هنا أي سبب من أجله لا يحب أحدهم أول قادم، بوصفه هو أيضا إنسانا؛ من هذه الناحية بالتحديد، سوف لن تكون هناك أي فرصة للجوء الى الاختيار والتفضيل.

لماذا هذا الحب المعاكس تماما للحركة العفوية للكائن البشري تم فرضه كخير لا بد منه؟ ألا يعود هذا الى إعطاء لكل واحد منا الأمر بحب أعدائه، كما لو كانوا أصدقاء لنا؟ درس هوبز يوجه فرويد في تأويله. من خلال أول تقرب أجراه فرويد، أبدى الطابع المرعب للأمر المسيحي: “أحب قريبك كما تحب نفسك” معارضا اياه بالمقولة المضادة التي مؤداها أن الYنسان هو أولا ” ذئب لانسان”، بمعنى أنه قبل كل شيء كائن يكن الكراهية لهذا القريب الذي لا يعرفه.

تكمن قوة الحدس الفرويدي إذن في أن يرى في ذلك علاقة سبب بنتيجة. فلأن ” الإنسان ذئب للانسان” انساقت الحضارة إلى أن تجعل من الحب وصية صادرة عن الله. وحيث أن الحضارة تعلم أن هذه الكراهية لن تزول أبدا سعت الى “تعديل مظاهر العدوانية عن طريق ترتيبات نفسية لمحاربتها”. إذا لم يكن الإنسان اجتماعيا بطبعه، وحده الأمر بحب كوني وغير مشروط ستكون له القدرة على تدجين طابعه اللاجتماعي. الشيء الذي ينبعي على الحضارة أن تقف ضده، هو إذن الكراهية الشرسة المتبادلة بين كل فرد فرد ولهذا تحول الليبيدو (الشبق) الغرامي عن هدفه وتحاول استعماله لنسج علاقات بين الكائنات البشرية بعيدا عن هذه العدوانية البدائية. إذا فرضت الحضارة عدة تضحيات على العشاق، فلأنها في حاجة الى ال Eros لإقامة سد أمام Thanatos، أمام الشراسة المتأصلة في كل واحد منا.

هكذا يرد فرويد على روسو وماركس كما على أولئك الذين يؤمنون بجماعة طوباوية تختفي منها هذه العدوانية. ليست الأسرة، ولا الملكية الخاصة، ولا التفاوتات بين الناس هي أسباب العنف؛ العدوانية سببها الأول ليس من طبيعة اجتماعية، ولهذا كل حضارة، حتى الأكثر تطورا، ليست أبدا متحررة من كراهية الآخر. لهذا “يكون – يقول فرويد – من الممكن دائما أن يقترن سويا بالحب عدد لا يستهان به من الكائنات البشرية، شريطة أن يبقى منهم آخرون تبدي حيالهم كراهيتها”. لهذا – ربما – كان من اللازم الاحتياط من الشعوب التي تعشق ذاتها، لكن ليس من قبيل الصدفة بالنسبة لفرويد “أن يستدعي الحلم بتحقيق الهيمنة الجرمانية مفعول اللاسامية”. ذلك أنه بقدر ما يزداد الطلب على تنشيط أعضاء جماعة ما، بقدر ما ينهال الكره على الخارج، على العدو الذي تنتفي ازاءة كل شفقة طبيعية. برنامج الحضارة المتمثل في توحيد وتجميع الناس، وجد إذن في هذه الغريزة العدوانية ” عقبته الأكبر حجما”. ولأجل ذلك تصدر وصايا، أوامر أخلاقية، دينية، وهي تحاول أن تشد بالسلاسل هذه الغريزة العدوانية الممتنعة عن الترويض.