منعطفين في حياتي نحو الحقيقة

الطواوسا عزيز

في يوم ما، وفي غفلة من الزمن، ينبثق الوعي في ريعان الشباب بعد سنين طفولة لاواعية، ملؤها الغموض والإبهام وأوهام الحقيقة والنزعات النفسية الغامضة المشوشة.

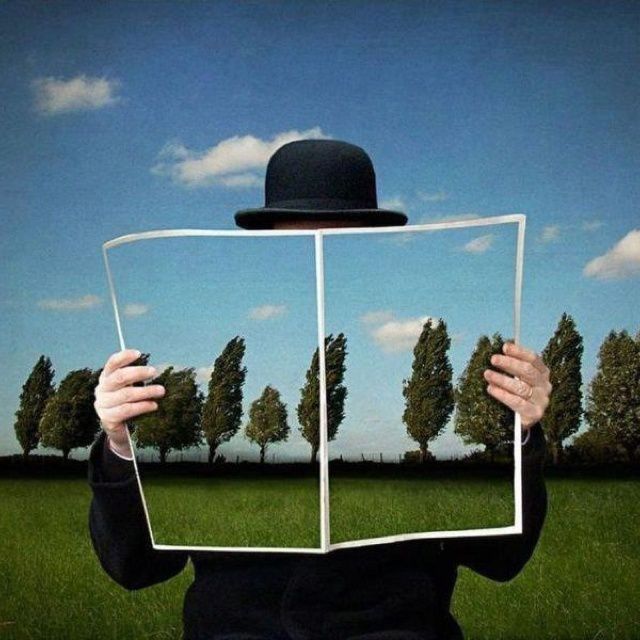

فجأة يجد المرء نفسه مقذوفا في الوجود، في مكان لم يختره، وزمان لم يشئه، وهوية أُلحِقَت به إلصاقا. فتظهر قشرة الوعي الهزيلة لتطفو فوق هذا اليم العميق الهائج. ثم يحمل الشاب شمعته الضئيلة ويسلك بها دروب هذه الأدغال الكثيفة المتشابكة لتفكيك غصونها وأورقها الواحدة تلو الأخرى. من أجل فهم الدوافع والغرائز التي تختبأ وراءها، فتتحكم فيه وتسيطر عليه من كل جانب…بما في ذلك اتجاه شمعته الهزيلة، لتدير تحليله ومحاولة فهمه إلى الوجهة التي ترضاها، وتُغَيّبها عما لا ترضى (الانحياز التأكيدي biais de confirmation).

في الأخير، وبعد الكثير من المجهودات المضنية المبذولة، يبقى تغيير واقع الحال أمرا صعبا. فما أخذ عقودا ليترسخ، يستلزم أيضا عقودا أخرى ليتفكك. بينما سنون العمر تجري ولا تمنح أحدا وقتا للتأمل في الذات. وطاقتنا تُهدر يوميا لمواجهة صعاب الحياة ولشق طريقنا نحو المستقبل أكثر مما تُبذل لتحقيق حقيقة قد لا تظهر إلا بعد انقضاء العمر (يقول سورين كيرك غارد: “أنت لا تفهم الحياة إلا في النهاية. ولكنك مضطر للعيش منذ البداية”). وحتى لو فرضنا أن الزمن توقف، وأمهلنا فرصة للبحث عن الحقيقة، فالأمر يستلزم ابتداء هدم حقيقتنا، أو بصيغة أخرى: هدم ذواتنا وكذا المرجعيات التي لطالما أمدتنا بالاستقرار والأمان…وكم هو مؤلم ومخيف هذا الأمر. لأجل كل ذلك، لا ينحو الناس نحو تغييرٍ جذري في بحثهم عن الحقيقة، بقدر ما يسعون للتصالح مع حقيقتهم الذاتية، وخلق الانسجام بين تناقضاتهم، وتحييد صراعاتهم النفسية بما يسمح لهم بفسحة من الراحة والعيش الهنيء…لا أقل ولا أكثر.

في الحقيقة نحن عاجزون أمام قوة الواقع الذي يُشكلنا. أما الحقيقة التي تتجلى لنا بما هي من أفكار وقناعات، فلسنا نحن من اختارها عن وعي وحرية إرادة بعد تحقيق وتمحيص. بل فرضتها علينا الحياة من خلال مجموعة التجارب الشخصية التي اختارتها لنا. وأثث بها مسرح وجودنا منذ طفولتنا. حتى تعددت الأفكار والحقائق بتعدد المسارات.

لكن ليست كل تجارب الحياة لها نفس الوقع علينا. فكما أن هناك لحظات بلا قيمة تُذكر. هناك أيضا لحظات مفصلية في الحياة تغير نظرتنا للأمور بلا رجعة. هي من تُشكلنا. قوية لدرجة أنها تحفر مكانها على صخرة الذاكرة إلى الأبد، مهما هبت ريح الأيام أبدا لا تنمحي.

استذكار هذه اللحظات وكتابتها وعرضها على الآخر، يجعله يخرج من سياقه التاريخي الشخصي، وسيرته الذاتية التي صنعته، ليعيش معك سياقك التاريخي، بتجربة مغايرة. وحياة مختلفة. وقِيل “من قرأ مائة كتاب، عاش مائة حياة”.

من بين اللحظات المفصلية العديدة التي عشتها في حياتي، سأسرد لحظتين فارقتين في عقلي الطفولي.

الحدث الأول

في صغري كنت أحب كثيرا قراءة القصص. وذلك من باب التسلية والتعلم. لكن هذه القصص كانت تتضمن أيضا قيم شاء مؤلفها غرسها أو لنقل غرزها في.

من بين القصص التي قرأتها أذكر قصة شاب فقير وجد نفسه في اختبار صعب أمام أمير البلاد. كان مخيرا بين الكذب الذي يمكن أن ينقذ حياته، وبين الصدق الذي سيؤدي به إلى التهلكة. لكنه اختار بقلب شجاع أن يتحلى بالصدق، وعلى غير المتوقع، وعوض أن يقتله الأمير، كافئه وجازاه على صدقه وشجاعته بكيس من الدنانير الذهبية. هذه القصة ترسخت في ذهني وحضرت تلقائيا حينما تعرضت لموقف مماثل. فبينما كنت في القسم، والمعلمة تسألني عن سبب عدم حفضي للدرس. سهوت لبضع لحظات في عالم الغيب. غارقا في صراع مع نفسي التي كانت تميل لاختلاق كذبة تنجيني من العقاب، لكنني وبعد لحظات من التردد، تغلبت عليها وقررت ألا أكون جبانا وأن أواجه المعلمة بالصدق كما فعل الشاب في القصة. أخبرتها أن سبب عدم حفضي للدروس هو انشغالي بلعب كرة القدم. ثم حبست أنفاسي أنتظر ردة فعلها…وعلى غير ما توقعت وعلى عكس ما أخبرتني به القصة…لم تكافئني المعلمة على صراحتي أو حتى تسامحني، بل تمت معاقبتي وإهانتي.

الحدث الثاني

دائما مع القصص، كنت قد قرأت قصة “النملة وحبة القمح”، وهي قصة تحكي معاناة نملة من أجل حمل حبة قمح لأعلى تلة. كانت في كل مرة تكاد تبلغ مبتغاها ترى الحبة تتدحرج لتستقر في الأسفل. لكن ذلك لم يُثنها عن تكرار المحاولة مرة بعد أخرى دون يأس أو ملل، حتى تكللت مجهوداتها بالنجاح، وأفلحت بعد عناء يوم طويل من بلوغ القمة وعلى ظهرها حبتها الثمينة.

هذه العبرة استحضرتها في السنة الأولى إعدادي. كنت أدرس عند أستاذة للغة الفرنسية، وكانت هذه الأستاذة تُصِر بطريقة عجيبة على اعتباري تلميذا كسولا. وبالرغم من حداثة سني آنذاك، إلا أن ردة فعلي اتجاه هذا الحدث كانت إيجابية، فلم يتحول تنقيصها مني إلى غضب أو عنف، كما لم أتجه إلى إهمال دروس الفرنسية أو النفور من فصلها. بل حولت الطاقة السلبية إلى دافع إيجابي، قررت أن أعمل بجد وبنفس إصرار النملة حتى أحقق النجاح وأجعلها تراجع نفسها وموقفها مني.

بعد عمل مضن امتد طول السنة، استطعت أن أفرض نفسي لأكون من الأوائل في تلك المادة …لكنني رغم ذلك فشلت في الأهم من وجهة نظري، وهو جعلها تغير نظرتها إلي. لقد حافظت على نفس موقفها مني. لأنه في الحقيقة لم يكن موقفها مبنيا على حكم موضوعي بقدر ما كان موقفا شخصيا.

إذن فصراحتي على غرار الشاب في القصة الأولى لم تنفعني، وإصراري على غرار النملة في القصة الثانية لم يُفدني…هذين الحدثين غيرا نظرتي للحياة، لقد شعرت أن هناك خلل ما…

إما أن الواقع غلط وغير أخلاقي. وإما أن تنزيلي للحكم لم يكن موفقا. وإما أن الكتب كانت كاذبة وغير موضوعية بحيث لم تخبرني بالحقيقة ولم تُفدني في توقع الواقع. بل أكثر من ذلك خذلتني…لقد فقدت منذ تلك اللحظة ثقتي بالكتب.

لم يكن هيّنا عليّ أن أُكذِّب الكتب، لقد كانت ثقتي بها شبه عمياء وكانت نظرتي إليها شبه تقديسية…كنت أميز بين الكتب المخطوطة باليد والتي تعكس نظرة صاحبها، وبين النص المطبوع الصادر عن الآلة بطريقة لاشخصية. هذا الأخير كان بالنسبة لي نص رسمي مؤسساتي يحمل ختم المجتمع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كنت كمن يخاطب نفسه بطريقة لاواعية قائلا ” لا يمكن أن يتواطأ الجميع على الكذب”. فصار النص المطبوع بالنسبة لي معطى حقيقي طبيعي بديهي لازماني، لا يتغير ولا يتبدل مثل الشمس والنجم والصخر. ولا يقبل الشك أو الريبة. لقد كانت الحقيقة في عالمي مُعطى سائد متاح للجميع، ودورنا في الحياة هو فقط العمل وفق هذه الحقيقة. بل يمكنني الذهاب أبعد من ذلك والادعاء أنه لم تكن هناك حقيقة أصلا!!! إذ إن إدراك مفهوم الحقيقة يحتاج لوجود مقابل مضاد لها وهو الزيف والزور والوهم. وطالما لم يكن هناك زيف، لم تكن هناك حقيقة. الأمر يشبه تماما إدراك النور والذي لا يستقيم ولا يتأتى بدون وجود ظلمة. بالنسبة لي لم تكن هناك حقيقة…

لكن من خلال الحدثين السالفين أدركت وجود الزيف. وبالتالي أدركت أن هناك حقيقة ما في مكان ما في هذا العالم…ليست معطى طبيعي ولا متوفرة في الكتب…بل تحتاج لمن يُنَقّب بحثا عنها. لقد انبثق في أعماقي عقل نقدي، وصار بإمكاني وأنا أحمل سراجي بين يدي أن أوجهه في كل الاتجاهات أينما أشاء، حتى صوب الأماكن المظلمة المخيفة والمفزعة.

ومنذ تلك اللحظة، انشطرت حياتي قسمين وسلكت مسارين: مسار عملي في الدراسة الكلاسيكية الرسمية للحصول على شهادة توفر لي فرصة الولوج لسوق الشغل من أجل ضمان لقمة العيش. ومسار موازي بحثا عن الحقيقة.