قضيتنا لم تعد محصورة بتحرير أرض فلسطين

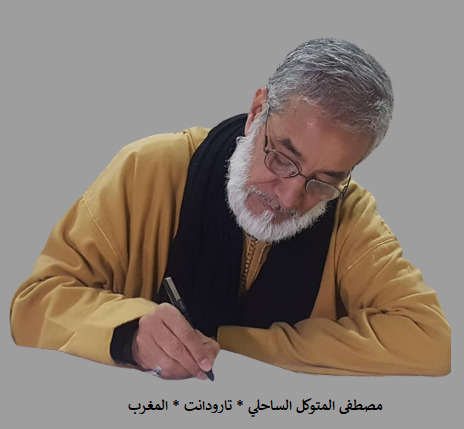

حسن إسميك

كثيرة هي الشعوب أو البلدان، التي وُسمت بسمة محددة. فمثلاً هناك الجزائر بلد المليون شهيد، أو الهنود الحمر، سكان أميركا الأصليون، وكثير غيرهم.وفي الشرق الأوسط جاء اليهود إلى فلسطين بأيديولوجيا الديانة اليهودية، ومفادها أنهم “شعب الله المختار”.وكانت هذه العبارة الأساس الذي أقاموا عليه دولتهم التي أراد العرب إزالتها منذ عام 1948، فبقيت وصمدت بدعم القوى الغربية والاستعمارية من جهة، وخيانات قيادات عربية من جهة أخرى، وأبقتنا محتارين بأمرنا وأمرها في الحقيقة، لا بدّ من أن تؤدي القراءات الواقعية لتاريخ حروبنا مع إسرائيل، إلى تسليط الضوء على أسباب حيرتنا، شريطة أن نتخلص من جزء مهم من تلك الأيديولوجيات والشعارات الوهمية التي استغلتها النخب الحاكمة خير استغلال.وتدل المقاربات الموضوعية من هذا النوع، إلى أن القضية الفلسطينية ربما تعرضت للخيانة منذ عام 1936، وربما قبل ذلك بكثير. هكذا قال معروف الدواليبي، رئيس الوزراء السوري الأسبق والسياسي المحنك، في مذكراته، إنه كان يعلق صورة قائد جيش الإنقاذ العربي فوزي القاوقجي في منزله، قبل أن يقرر تمزيقها وإزالتها إلى الأبد، بعدما اتضح له عمالة الأخير للإنكليز الذين كان من المفترض به أنه يقاومهم. فقد حاول القاوقجي أولاً أن يُحدث شرخاً بين رشيد عالي الكيلاني والحاج أمين الحسيني، وكلاهما كان مقاوماً للإنكليز، وذلك بحسب ما أورده عبد القدوس أبو صالح في كتابه “مذكرات الدكتور معروف الدواليبي” الذي جاء فيه “كانت هناك حوادث ووقائع تُثبت تعامل فوزي القاوقجي مع الإنكليز في الوقت الذي ارتسم في أذهان الناس أنه بطل يقاوم الإنكليز”. وبعد إخفاق القاوقجي في ثورة 1936 في فلسطين، لجأ إلى العراق الثائر ضد الإنكليز أيضاً، بزعامة الكيلاني الذي كلفه بالمرابطة في الصحراء للتصدي لقوات كلوب باشا، فأمر بعدم التصدي لها، لتكمل طريقها بسلام إلى أن وصلت بغداد وأسقطتها. وفي واقعة أخرى، أفشى للإنكليز سر شحنة ألمانية من السلاح كانت متجهة الى فلسطين عبر العراق لنجدة ثورة 1936. وقاد القاوقجي عام 1948 أثناء حرب الإنقاذ، دباباته إلى الجليل وسلمها لإسرائيل عند انسحابه، وما كان انضمامه لثورة فلسطين، بعدما كان ضابطاً في الجيش الفرنسي، إلا بهدف التسبب في فشلها. وكان له ما أراد. وعلى الرغم من انكشاف أمر عمالة القاوقجي لدى الدواليبي وعدد كبير من السياسيين، إلا أنهم لم يفضحوا أمره آنذاك، وقد برر الأخير ذلك بالخوف من امتعاض الشعب العربي من محاكمة شخص يُعتبر أحد أبرز المجاهدين؛ أي أنهم فضلوا إبقاءه “بطلاً من ورق”.. على ورق التاريخ المزوّر، حتى خرجت مذكرات الدواليبي بعد أكثر من نصف قرن، لتزيد من حيرتنا بقولها: انتظروا… فذاك الذي تقدسون، ليس بطلاً من أبطال فلسطين، هو ببساطة خائن، أسقط فلسطين، فلنا أن نعجب أيّما عجب! وبعد أكثر من قرن من الزمان على إعلان قيام إسرائيل عام 1948، لم نلمح أي نية حقيقية بتوجيه نضال الشعوب العربية لتحرير فلسطين، برغم أننا لم نوفر حبراً ولا ورقاً للحديث عن فلسطين وشعبها ومعاناتها وعزيمة المقاومة والتحرير، ولو كان النضال يجري بالحبر والورق لا بالعرق والدم، لكان العرب أسياد العالم من دون منازع. فقد صمّ عبد الناصر آذاننا بفلسطين والتحرير، لكنه حكم شعبي مصر وسورية بالحديد والنار. وإذ سخّر مقدرات الدولتين زمن الوحدة لبناء جيش “عربي تقدمي لا يقهر”، فهو أرسل جيشه إلى اليمن وحارب السعودية، ولم يصمد أكثر من سويعات قليلة أمام الجيش الإسرائيلي فخسر سيناء عام 1967 ولم يعد إليها قط، وبقينا محتارين. ثم جاء السادات محركاً لا محرراً، فمارس فن الخديعة العسكرية بامتياز، إلا أنه استخدمها ضد شريكه حافظ الأسد في حرب 73 وليس ضد إسرائيل، وتشهد مذكرات العرب، سياسيين وعسكريين، على تخاذله ومراهقته السياسية في الحرب والمفاوضات. وهو أوقف الهجوم في سيناء تاركاً الجبهة السورية تقاتل وحدها، ومهيئاً للإسرائيلي الفرصة لإيقاف تقدم جبهة الجولان. ولما عاود الهجوم كانت إسرائيل قد استعدت له خير استعداد، فحاصرت الجيش الثالث (أكثر من 45 ألف مقاتل). وهكذا وقّع معها السادات اتفاقات سيناء 1 وسيناء 2 وكامب ديفيد منفرداً، برغم أن كل الوقائع السياسية والعسكرية تشير إلى أن حرب 73 كان من الممكن أن تُدار إدارةً مختلفة كلياً، يعود بالنفع على كامل منطقة الشرق الأوسط، وزاد هذا أيضاً من حيرتنا. أما الفلسطينيون، فقد اختاروا ياسر عرفات ليحتاروا معه وبه، فحاربوا في كل أرض وضد كل شعب، قبل أن يصمت ـ بعد أوسلو – رصاصهم في المكان الذي كان من المفترض أن يزغرد فيه، وتسقط منهم البندقية ويتكسر فوقها غصن الزيتون المتيبس أصلاً بسبب مغامرات عرفات، الذي سيطر بحركته الفتحاوية على منظمة التحرير، وخاض حروبه ضد الأردن ولبنان وسورية “في لبنان”، وخاصم عرب الخليج ومصر والعراق. وعندما ذهب العرب إلى المفاوضات بعد مدريد، كان عرفات يخوض مفاوضاته السرية في أوسلو، منفرداً ومتفرداً، بعيداً عن العرب وعن الفلسطينيين أيضاً، فأسقط مدريد وسقط في أوسلو، لتصبح قضية المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية قضية العرب الأولى، فاحتار وحيّرنا. وتستمر الحيرة حالياً بلعبة الأموال الإيرانية التي بموجبها تنقلب “حماس” و”الجهاد” على السلطة الفلسطينية، ما يجعلنا أكثر حيرة وقلقاً في كيفية المصالحة بينهما، والتي أصبح تحقيقها أصعب من التوصل إلى السلام بين إسرائيل والعرب. وأما سورية فقد أدركت بعد عام 1973 أن لا قدرة لها على الحرب بعد خروج مصر من الصراع، فخاضت سلسلة من المفاوضات الماراتونية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وكان حافظ الأسد أكثر السياسيين العرب واقعية ورغبة في تحقيق السلام، إلا أن المفاوضات فشلت حين اصطدمت بالثوابت والمبادئ التي وضعها، وأمعن في الحفاظ عليها من دون مساومة. ومع ذلك خاضت سورية في المقابل حروباً سياسية وعسكرية بلا توقف، ولا أدري كم جولاناً خسرت سورية منذ عام 2011 حتى اليوم! سؤال آخر مفتوح برسم حيرتنا. وأمام هذا الواقع المحيّر، خرجت علينا إيران منذ نجاح ثورتها عام 1979 لتعلن أن تحرير فلسطين هو هدفها الإستراتيجي الأول. بيد أنها حيّرتنا بشأن اتجاه طريقها نحو القدس، فهل كان يمر عبر بغداد التي خاضت معها أولى الحروب بعد ثورة الخميني، والتي طلبت خلالها الدعم الأميركي بالسلاح عبر الوسيط الإسرائيلي نفسه الذي ادعت محاربته؟ أم أنه يمر عبر لبنان الذي بات حلفاء إيران يتحكمون به، حتى في أبسط القضايا السياسية، كاختيار وزير المال على سبيل المثال، عدا رهن مقدرات البلد وشلّ اقتصاده وتخريب بنيته التحتية لأجل مغامرات يختار توقيتها حلفاء إيران؟ كان المطلوب في البداية تحرير الجنوب، فلما تحرر، قالوا إن مزارع شبعا لبنانية، فلما طُلب منهم ترسيم الحدود، قالوا نبدأ من الشمال أولاً، وما ذلك إلا تسويف وخداع، ليس لإسرائيل بل للشركاء في الوطن، يرمي فقط لإيهام الجميع باستمرار حالة الحرب الوهمية مع إسرائيل، ويجعل السلاح غير موجه إلا صوب الداخل. وقد تجد ضباط إيران وميليشياتها يسرحون ويمرحون بجانب جبهة الجولان من دون أي إزعاج لأمن إسرائيل، فمن أين يمر طريقها إلى القدس؟ ليس من الشام ولا من العراق ولا من اليمن. كم يحيّرنا طريق القدس باتجاهاته الإيرانية! وكأن كل تلك الحيرة لا تكفي، حتى أعاني المزيد منها اليوم وأنا أقرأ عن المواقف من اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، وقد وصل الأمر بالبعض حدّ اتهام هاتين الدولتين بخيانة العرب والقضية الفلسطينية، متناسين كل هذا التاريخ المذكور آنفاً والحافل بالإخفاقات والسقوط الذي مارسه العرب والفلسطينيون طيلة قرن من الزمن. ونحن هنا لسنا بصدد تخوين هذا الطرف أو ذاك، بل نقول إن العرب حاولوا منذ قرن من الزمان معالجة القضية الفلسطينية فما زادوا بها إلا تجريحاً، وما رفضوه قبل عقود عادوا ليطالبوا بأجزاء منه بعد مرور السنوات، فزادونا حيرة ولم يورثونا سوى المزيد من الشلل والإخفاق. وحدها دول الخليج العربي استطاعت أن تحقق الإنجازات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والإنسانية كافة، فباتت شعوبها رائدة في المنطقة من حيث ارتفاع مستوى الدخل والرفاهية، وها هم الشباب العرب يسعون دوماً للفوز بفرصة عمل هناك تنقلهم من واقعهم الأليم كي يحققوا شيئاً من الحياة الإنسانية الكريمة بعيداً من بلدانهم التي انغمست بالفساد وانشغلت بالحروب الداخلية، والأهم أن قادتها لم يحققوا شيئاً للقضية الفلسطينية التي يتحكمون بشعوبهم بفضلها. نعم، قد نرفض اتفاق السلام وقد نقبله، لكن الأكيد أننا بحاجة أيضاً كي نرفض هذا الواقع السيئ الذي نعيش فيه ونتغنى بأمجاده الوهمية، وأن نقرأ التاريخ قراءة دقيقة وموضوعية، ونبحث في تناقضات أولئك الزعماء العرب الذين حيّرونا باشتراكيتهم وثرواتهم، بمقاومتهم وحقيقة انهزاماتهم، بشعاراتهم التقدمية وواقع الشباب العربي الأليم، بألعابهم الديموقراطية ومعاناة الظلم وغياب الحريات. لقد كنا لعقود من الزمن “شعب الله المحتار”، ولعل القدر الأكبر من حيرتنا يتأتى من السؤال الأهم: كيف يمكن لأمة من 350 مليون عربي أن تنهزم أمام بضعة ملايين من اليهود في فلسطين؟ بمحبة أقول: إن الأمم الحية لا تنهزم، لأنها تختار مصيرها وقادتها وتُحاكم التاريخ من دون أن تخلّده؛ هي أمم تُسقط قادتها العظام إذا ما أساؤوا استخدام مقدرات الدولة وأهدروها، أو بددوا طاقات شعوبهم، فالعظمة عند الشعوب “المختارة” في أي بقعة من بقاع الأرض، هي للشعوب نفسها وليس لقادتها… وإن عظموا.أما نحن العرب “شعب الله المحتار” حتى الثمالة، فمشغولون بصراعاتنا الداخلية، وشعاراتنا التقدمية، نكفّر بعضنا بعضاً، ونوزع أنفسنا على الفرق الناجية على أسس طائفية ومذهبية ضيقة، فلا نجرؤ على نقد أنفسنا ولا نقبل النقد من أبناء جلدتنا، وأوضح دليل على ذلك هي تلك التعليقات الجارحة التي يكتبها البعض بعد كل مقالة أو رأي أنشره. إخوتي وأخواتي الأعزاء، يردّد العرب مقولة “وكفى الله المؤمنين شرّ القتال”، فأي قتال ذاك الذي كفانا الله شره، وأي معركة تدار لأجل فلسطين ونحن لا ندري بها؟! هل المطلوب فقط تجميد طاقات الشباب العربي لأجل قضية باتت معلقة منذ عقود؟ أليس من الأجدى بنا أن نكفي أنفسنا شرّ “جمود” الجبهات؟ إن اختيارنا للسلام اليوم هو اختيار للمستقبل، يضع حداً لحيرة الشباب العربي وواقعهم المتردي، وقبولنا به هو قبول بالانطلاق نحو غدٍ جديد أكثر إشراقاً وأقل حيرة، بدلاً من أن نواصل الدوران في دائرة الوهم المفرغة مثل كيخانو فارس رواية “دون كيشوت”، وتابعه سانشو الذي شهد جميع حروبه الوهمية ضد طواحين الهواء تارة، وضد قطعان الأغنام تارة أخرى. ها نحن قد هرمنا ونحن نتصرف مثل سانشو، نحمل القضية منذ عقود ونتبع أولئك القادة الذين أوهمونا بأنهم رجالات لن يجود التاريخ بأمثالهم، فحاربنا معهم الوهم، وصنعنا من “عدميتهم” انتصارات، ومع كل معركة خاضوها مع طواحين الهواء، كان الإسرائيليون يزدادون قوة ويغنمون المزيد من الأرض ويفوزون بمعارك أخرى؛ وهم مستمرون في ذلك من دون أن يقيموا أي اعتبارات لأي من قادتهم، فيسقطون هذا ويحاكمون ذاك أو يزجون بهم في السجون لأبسط القضايا. أخيراً، لا أظن أن أحداً منكم يكف عن قتاله على أي جبهة عربية “خارجية” كي يقرأ مقالاتي، ومعظمنا لم يقف مرة على جبهة توجه بنادقها نحو فلسطين؛ وبالتالي فإن مواقفي الحرة التي أعبّر عنها هنا تنطلق من رغبتي بأن أكون جزءاً من الشباب العربي القادر على الاختيار، اختيار موقعه وواقعه وقراره.إن قضيتنا لم تعد محصورة بتحرير أرض فلسطين فحسب، بل بتحرير العقل العربي من الوهم، وتحرير الجزء الأكبر من مجتمعات العرب من ظلم الاستبداد والدكتاتورية والفساد. أما آن لنا أن نصحو من غفوتنا التاريخية، وأن نمزّق جميع نسخ البطولات المزيفة لرواياتنا الدون كيشوتية؟! سؤال محيّر برسم المقبل من الأيام.

annahar.ar