نفس جديد «روح الابتكار في الفن المعاصر»

عمر سعدون

مفوض المعرض ، فنان تشكيلي و باحث

لا شيءَ أجملَ من أنْ تعودَ الفنونُ إلى أحْضانِها الطبيعية النَّابضة بالحياة؛ تلك الفضاءات التي تضْمن للإبداع سحر المواجهة والتفاعل المباشريْن…، وبخاصة بعدما عاش العالم على إيقاعٍ صادم سنة 2020، إيقاعٍ هيمن فيه فيروس كورونا الفتاك مُعيدًا قِصصَ الأوبئةِ إلى الواجهة، ناشرًا ظُلماته ومآسيه البشرية والنفسية والاقتصادية.. في معظم المجالات والأماكن. وبموازاة ذلك، لم تسلم القطاعات الثقافية من الآثار السلبية الناجمة عن توقّف الحركة والفعل الاجتماعيين؛ حيث فرضت الضرورة الصحية انحباس المعارض والمتاحف بالقدر الذي أُجبرت فيه المسارح على التوقّف دون أن تلتفت إلى أنها لم تفعلْ ذلك منذ الحضارة الإغريقية أي منذ ظهور التراجيديا والكوميديا في أثينا الخالدة.

إن جلل الفقد التي تسببت فيه الجائحة كان كفيلا بأن يُقنع الفن بوصفه كائنا ماردا ومتمردا بإلزامية الحدّ من التواصل الاجتماعي المباشر، والاستعانة بوسائط رقمية تجعلنا “متباعدين معا” يجمعنا هدف ومصير أُحادييْن… ولعل تاريخ الفن أيضا يشهد بأنه نادرا ما كان يؤمن بالإجبار والخضوع والإلزام، فتلك مفاهيم لا ولن تدخل قاموسه ما دام يصبو إلى تحصين الحرية، حتى لو اقتضى الأمر أن تُمارس داخل حدود الجدران، ربما ذلك ما عبّر عنه جيل الفنانين الشباب إبان الحجر الصحيّ؛ إذ ناضلوا _بعد تخرجهم _ بإرادة وإصرار كبيرين على الاستمرار في الإنتاج نكايةً في الجائحة، وتعبيرا عن شجاعة الاستمرار رغم كلّ المآسي والتهديدات..، وهو ما سنلامسه في الأعمال البصرية الشبابية لـلفنانة “رحمة الحصيك” و”هاجر المستعصم” والفنان “زياد المنصوري” و”رضا بودينة”؛ حيث مارسوا حريتهم _كما هو معهود في مغربنا الجميل _ حتى داخل جدران الحجر الصحي ليعبروا عما يجيش في وجدانهم من أسئلة وقضايا؛ أي عما اكتنف أفئدتهم زمنَ هيمنةِ تراجيديا الموت الغادر، زمنَ إغارة الكائنات الدقيقة على الكائنات المتجبّرة، في حرب لا تفاوضَ فيها ما عدا الانزواء والانعزال والتقوقع على الذّات..؛ إنه سياق تاريخي ما كان ليغدو جميلا بعض الشيء لولا وجود فسحة الفن والإبداع وبعض سَدنة الثقافة والجمال.

ولأن الشباب هم الأمل اخترنا أن تكون البداية معهم، تيّمنا بأسطورة دمائهم الفائرةِ بالإبداع، المهووسةِ بالحرية، الساعيةِ إلى تحقيق تجارب بصريّة يملأها النجاح، والأفكار، والتأويلات القلقة إزاء كينونتنا ومستقبلنا الإنساني، إذ كان لزاما أن يَستأنف جاليري “كانت” أنشطته سنة 2021 بالحرص على استمرار تقليد “أجيال المعهد الوطني للفنون الجميلة” في نسخته الثانية، وذلك في إطار شركاته بالمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، ومعهد سيرفانتيس، دعما للفنانين الشباب من خلال إيلائهم أهميةً كبرى بعدما تلقوا تكوينهم الثقافي والأكاديمي والجمالي والفني بأحد أبرز المؤسسات “التطوانية” العتيدة في تاريخ الدرس الاستطيقيّ بالمغرب. ومرد هذا الحكم، يعود _في الأصل_ إلى أنّه مَعْهَدٌ يسهر على نجاح الفنانين المتخرجين ليس في الدرس الأكاديمي فقط، بل يسعى إلى نجاحهم في تحديات نحت الاسم الفني على أرض الواقع، ومدّ يد العون حتى يكون مستقبل الفن البصري المغربي المعاصر واعدا بالأمل، ومليئا بالعطاء.

عودةً إلى المشاركين في هذه الاحتفالية، لا تخلُ أعمال الفنانة “رحمة الحصيك” من الهواجس والأحلام العظمى؛ ذلك أن أرقَ البيئةِ يئنُّ تحت احتجاجات لوحاتها وأشكالها البصرية التي تناهض العلاقات المضطربة للكائن البشري بالمحيط والطبيعة، مستلهمةً شخوصا تحتفي بالبياض كما بالكائنات والموجودات التي بات الإنسان ونزوعه الاستغلالي المتوحش يُهدِّدان وُجودَها، ستعكس أعمالها ببساطة ذلك العنف البشري المضاد التي يُخاض ضد المحيط؛ إنه عنف ضد الذات في المقام الأول قبل أن يكون عنفا يُهدد الكرة الأرضية، وما تنوء به من كائنات حية بريئة مُهَدَّدَة بسبب الجشع.. . وعلى خطى غير بعيدة، تتألق الفنانة الشابة “هاجر المستعصم” بعرض أعمالها في معارض متنوعة؛ حيث تزدهر في لوحاتها أنماط تجريبية تنحو _في أسلوبها_ صوب المعاصرة؛ حيث تجسّد ذواتا تأطر جوهرها في اللون والسياج والمادة المتنوعة، تلك الذوات التي أربكها الزمن وتقلباته، فليست الإطارات المعدنية للدراجات الهوائية التي تؤطر رؤوس شخوصها إلا رمزا دامغا بكون الحرية ينبغي أن توجد في عقولنا قبل أن تنتقل إلى أجسادنا، إنها ترسم جدلية الذات والحرية في ما تعيشه المجتمعات الذكورية من إقصاء باسم العرف والمحافظة.

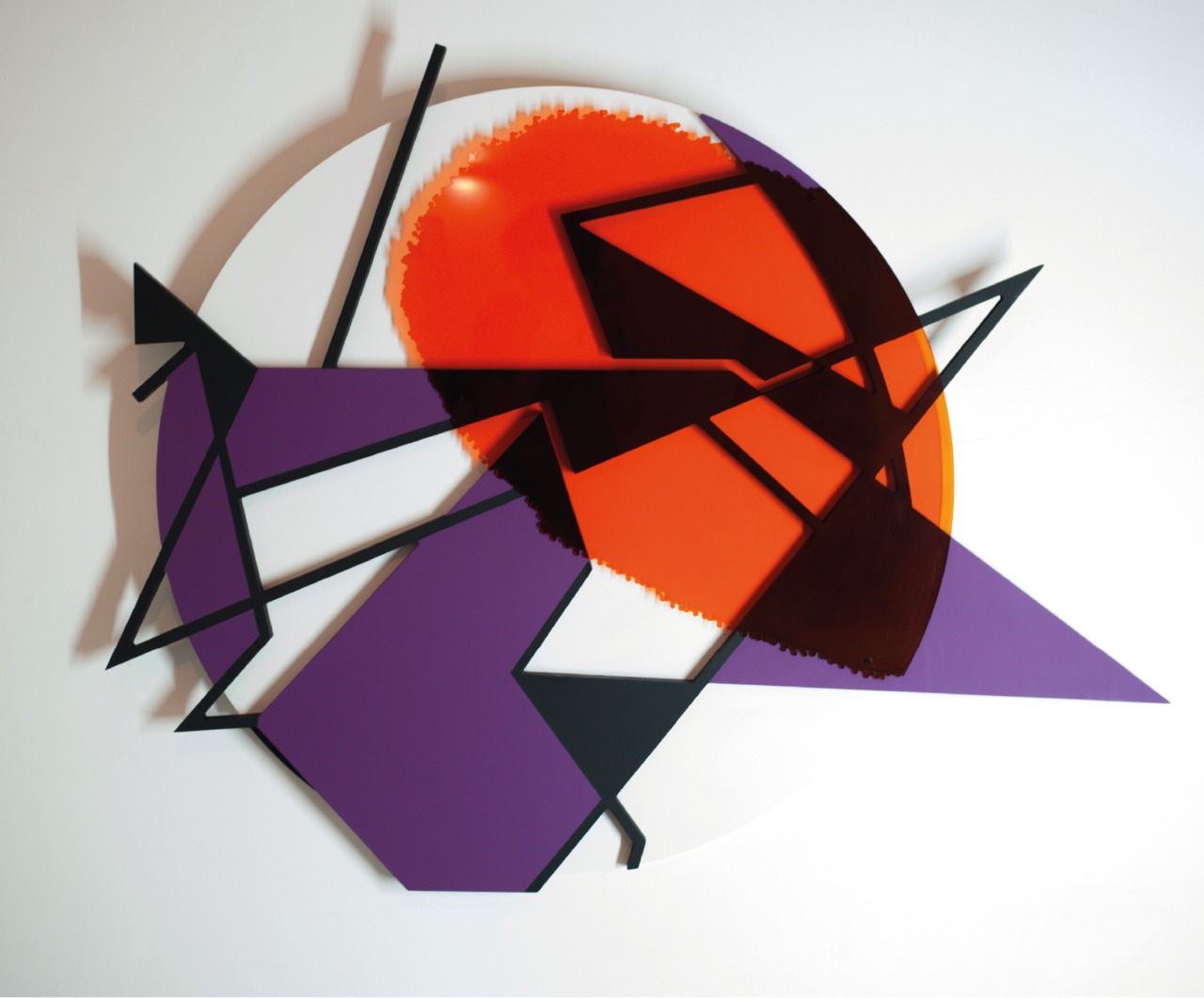

أما إذا انتقلنا إلى أعمال الفنان “زياد المنصوري” سنلفي أنها لم تتخلَ على كائنات الهامش التي أحزنها الحلم حينما تحوّل إلى كابوس أمام عبثية الأقدار، وأمام تعاظم الألم والفقد؛ إذ يبدو ذلك جليا في الخطوط المتهاوية واللمسات الواهنة، وعلى الرغم من أن أشكال كائناته الإنسانية قد فقدت وهجها النفسي ونضارتها الطبيعية… إلا أنها لا تزال واقفةً تأبى الانهزام، وترفض أن تجثوَ، بل تتطلع بعطش إلى الانتصار من داخل أمارات الانكسار. في السياق ذاته، نجد الفنان “رضا بودينة” لا يجد أي حرج في الاعتراف بأن ذاته انقادت _في شبه ضرورة روحية_ إلى ممارسة الكثير من الفنون بشكل فطري…، لتتعزز تجربته بعد التخرج من المعهد بمعارف وأعمال بصرية تسعى إلى الإفادة من مختلف التيارات التشكيلية التي مارسها؛ حيث تتضايف أسس الكثير من الفنون والمواد أعماله متخذا أسلوب المزج وتداخل الأشكال الذي ينهض على التجريد الهندسي، مع توظيف مواد متنوعة من جميع الفضاءات ذات الارتباط الوثيق بالمعمار، لعل المتلقي سيلاحظ أن شكل الدائرة يطغى في أعماله… إنّه يجسّد الدائرة الوجودية التي يمكن تأويلها بالزمن أو البداية من حيث النهاية، تلك الحركة الدؤوبة نحو مسايرة حركية التاريخ في علاقتها الحميمية بالذات والهوية.

وعليه، تتقاطع أعمال هؤلاء الفنانين الشباب في النزعة المفاهيمية لكونها إنتاجات فنيّة تتطلع إلى رسم الأفكار وتقديسها هذا ما أعربوا عنه جميعا؛ إنهم يريدون أن يصنعوا منها أشياء عميقة وأشكال مبهرة، تقول بصوت واحد ومقاوم إن «الفن نقيض القدر» على حد تعبير مالرو (A. Malraux).

وأخيرا، عرّج المعرض صوب الاحتفاء بالفنّ التاسع عبر منح البطاقة البيضاء للفنان والمبدع المقتدر “عزيز أوموسى” بوصفه أحد أهم الأسماء المغربية في رسم الأشرطة المرسومة والتحريك؛ فأعماله الفنية تنم عن تجديده وتطويره لأساليب الرسم والتحريك من خلال انفتاحه على مجموعة من المصادر الأدبية والمعرفية كالأسطورة والتاريخ؛ إذ يوّظف شخوصا مستوحاة من عبق الذاكرة التراثية على غرار ما نجد في فيلم التحريك الوثائقي “سوليكة”؛ حيث كان سباقا في اكتشاف هذا النوع الصعب الذي يجمع بين براعة التقنية وأهمية التوثيق التاريخي، “عزيز أوموسى” يعيد اكتشاف العمق المغربي عبر خانات تحمل مشاهد منفصلة ومتصلة لتشييد قصةٍ أو حكاية فنية من الشريط المرسوم ذاته مُستخدما تقنية صباغة الأكرليك على القماش، كما اختار “أوموسى” بدوره أسماء جديدة من مبدعي الأشرطة المرسومة الذين تخرجوا من المعهد الوطني للفنون الجميلة حديثا كأحمد خيري، وأفاسي كمال، وأنس الخو؛ حيث سيقدمون _جميعا_ صفحات أصليّةً من الأشرطة المرسومة التي أُعدّت خصيصا وحصريا لهذا المعرض.