حفريات في الذاكرة: “هل أنت مغربي؟” سؤال الهوية أم الهويات، ويوم كنت رئيس الولايات المتحدة!

البروفسور محمد الشرقاوي واشنطن

أستاذ تسوية النزاعات الدولية وعضو لجنة الخبراء في الأمم المتحدة سابقا

هل أنت مغربي¿ سؤال الهوية أم الهويات¡

تغادر المغربَ في أولى عشرينياتك بعد خيبة أمل وقناعة بأنه لن يجودَ عليك بمنحة دراسية أو سبل أخرى لتحقيق ذاتك أكاديميًا، وأنه لا يعترف لك بأن أحلامك شرعية وقابلة للتحقيق خارج الحدود. فتجمعَ بعض ثيابك وقلة من كتبك وأوراقك في “شاكوس” أخضر على طريقة البدو الرحل، وتغادر في صمت في مغامرة مجهولة بحرا وبرّا من طنجة العالية إلى لندن الضبابية.

تقضي أكثر من نصف عمرك في الاغتراب المضاعف بين بريطانيا والولايات المتحدة وجغرافيات أخرى في القارات الأربع. لكنك تظل متمسّكا بوصال ذلك المغرب البعيد القريب، تستميل التزاماتك وجدولك السنوي لزيارته ثلاث إلى أربع مرات في العام، وتحرص على التشبع بحميميته والغوص في أطرافه ومناطقه النائية حتى لا تبقى حبيس الدائرة المركزية بين الرباط والدار البيضاء.

تغيبُ عن المغرب وقد يُخرجك هو من سجلاته وتعداده السكاني، ولكن المغرب لا يغادر صدرك وعقلك بعمق انتمائك وإيمانك بإمكانية تحقيق مغرب التقدم والمواطنة وتكافؤ الفرص. وتحافظ على مغربيتك وإن تغيرت الجغرافيات، وتظل متمسكا بلكنتك وحماستك المغربية في كل محفل دبلوماسي أو جلسة أكاديمية أو منصة إعلامية.

ذات صباح، يفاجئك أحدهم بسؤال غير مرتقب: “أستاذ، هل أنت مغربي. إذا كان الأمر كذلك، لماذا غيابك عن قضايا الوطنية؟” استفهام مدجج بما هو أكثر من تحديد الهوية. فرددتُ قائلا “لمن يسأل “هل أنت مغربي؟”: مواطن من زمبابوي، الأب من زمبابوي والأمّ من السويد. الجدّ من سريلانكا والجدّة من فنزويلا… لاجئ بانتظار صدور وثائق الهوية.”

وإذا أراد السائل معرفة التفاصيل لهذه الخلطة الجينية القياسية بين الهويات الهائمة على وجهها في البرية، وكيف تلاقت زمنيا وعبر خطوط الطول والعرض على الكرة الأرضية لتنتج هذا المخلوق عاثر الحظ، لن أتردّد في سرد الحكاية المملة: كان جدّي السريلانكي يحلم بالسفر إلى العالم الجديد ليحقق نصيبه من الحلم الأمريكي، فلم تقوَ مجاذيف قاربه الخشبي، وهو يعبر المحيط الهندي وقناة السويس ثم البحر المتوسط فالمحيط الأطلسي، على أن تصل به إلى سواحل نيويورك أو فلوريدا. كانت الرياح عاتية والتيارات الهوائية غير رحيمة بوهن شراعه، فرمته جنوبا باتجاه أمريكا اللاتينية، إلى فنزويلا حيث التقى جدتي، واكتفى بتحقيق نصف حلمه الأمريكي.

عاش الجد والجدة لسنوات يفكران في تحقيق التوازن بين الهجرة إلى الغرب والهجرة إلى الشرق. فأقتنعت الجدة بالسفر معه إلى الشرق عبر المحيط الأطلسي والقارة الأفريقية. ولكن خطة السفر تعثرت في نصف الطريق لعدة أسباب حالت دون وصولهما إلى شبه القارة الهندية، فوجدا نفسيهما في زمبابوي حيث قبلا بالأمر الواقع، واستقرا ورزقا بولد أصبح والدي لاحقا.

يبدو أن القصة مثيرة بانتظار فصل آخر لم يكتمل بعد! نعم، أين الوالدة السويدية وكيف تكتمل بها هويتي المزخرفة أنثروبولوجيا أكثر من اللازم؟ باختصار، كان والدي، على خلاف جدي، قوي العزيمة على الهجرة إلى أوروبا، وساقته الأقدار من صحراء زمبابوي إلى السويد المتجمد قرب القطب الشمالي. وهناك تعرّف على آنسة سويدية كانت رفيقته أيام دراساته العليا. وبعد سنوات قليلة، تزوجت أفريقيا الجنوبية بآروروبا الشمالية، وأدى هذا الزفاف إلى ولادة مخلوق غريب أسميه “أنا” ويسمونه “الشرقاوي”.

ذات يوم، شعر الوالد بالحنين إلى مسقط رأسه وحزم حقيبته في طريق العودة إلى زمبابوي. كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 36000 قدم فوق البحر المتوسط. وحال دخولها المجال الجوي المغربي، حدثت بعض الأعطاب التقنية فيها، وانفتح باب الطوارئ من تلقاء ذاته. فقدت الطائرة توازنها من شدة الرياح التي دفعتني إلى خارج الطائرة، إلى أن وجدت نفسي ملقى على منطقة كثيفة الأعشاب في منطقة من مناطق المغرب. ويبدو أن ما ساعد على عدم إصابتي في الحادث هو صلابة تلك الخلطة الجينية السريلانكية الفنزويلية الزمبابوية السويدية. يبدو أنها وصفة مناعة قوية منحتني أيضا مرونة التأقلم مع البيئة الجديدة. وعلى مر سنوات الصبا، قوِيَ عودي وغدوتُ مغربيا مغربي الدم، ومغربي الحواس، ومغربي القلب ومغربي كل الامتدادات والهويات.

أجدني أعود من حيث لا أدري إلى تدوينة في هذا السياق كتبتها قبل عامين تعليقا على ما كتبه أحد الأصدقاء الفيسبوكيبن على صفحته يقول: “خذ وطني واعطني سِلْفِي!” فقلتُ: “خذ نسخة من الصورة القديمة بالأشعة لي عندما كان صدري ملتهبا بطموحات الحصول على منحة دراسية وعبور المحيط الأطلسي لاستكمال الدراسات العليا، وذكّرني بأيام خوال كان الحلم فيها يحرّض على جنون اليقظة، بعدما استحال منطق الحسابات والمناورات العقلانية من أجل بناء مستقبل!

خذ صدى الكلمات المحبطة التي تفوّه بها “قايد” المقاطعة وهو يبلغني وقتها رفض طلبي لجواز السفر للمرة الثانية، بعد أن أنهكتني تكاليف الصور وأختام شهادة السكنى، والحياة، والسجل القضائي، وسائر الوثائق التي تثبت أني من المواطنين الصالحين الطائعين لقوانين وأعراف تكرس التمييز بين مغرب الفوقيين (من لفظ فوق) ومغرب التحتيين (من تحت)! كانت نبرة “القايد” يومها تنمّ عن الاستخفاف والاحتقار وهو “يحثني” على أن أعدل عن فكرة السفر إلى الخارج، وأن المغرب على كل حال “يظل بلدي ومنتهى أحلامي…”!

خذ صدى مثل هذه الكلمات وحلّل مدى مضاعفاتها التقزيمية نفسانيا وذهنيا على عشرات ومئات الآلاف من شباب المغرب الذين يتمسكون بأي خط أمل، ولو رفيع متهالك، من أجل تحقيق ذواتهم وذواتهن بمنحة دراسية، أو وظيفة، أو قرض لبدء مقاولة على “قدّ الحال”!

خذ صورة من بطاقة الطالب القديمة التي كنت أقدمها إلى “الكنترولور” (المراقب) في الحافلة المدرسية، وكيف تحولت مع مر السنين إلى كناية عن هوية جيل كان يحمل التفاؤل والحلم سرّا في صدوره، ويترنم مع نفسه بموال “كيف السبيل إلى عين بصيرة ويد غير قصيرة”!

خذ كل أوراقي وصوري وذكرياتي القديمة، وأعطني لحظة انتظرها منذ الولادة تسمى “غيرة الوطن”، غيرةٌ عليك، وغيرةٌ عليّ، وغيرةٌ على حوالى خمسة ملايين من الذين أجّروا أوطانا بديلة بعد أن انسدت في وجوههم آفاق الطموحات، وكابدوا رحلة الشتاء والصيف. فأصبح الوطن في صدورهم مجرّد شعور النشوة بتحقيق الذات في أي جغرافيا خصبة بالأحلام ومتحررة من عقدة “الحگرة”!

خذ دقيقة صمت للترحم على شباب تحوّل لدى المنظمة الدولية للهجرة إلى مجرد أرقام، دون هويات ولا ذكريات، ممن ركبوا قوارب الموت، فماتوا وحيدين في صمت، وتلاشت جثامينهم في قبور عائمة ضمن أحشاء القرش وبقية الأسماك المفترسة!

خذ كل أوراقي وسجلاتي لدى المقدّم، والبلدية، والمقاطعة، ووزارة الداخلية، وكل دواليب المراقبة والتنصت، وحتى أختام البوليس على الصفحة الاخيرة من جوازي الأزرق، وإنْ كان حبي الأول للون الأخضر لمغرب قاتم الملامح لم يلحق بعد بموسم الربيع!

خذ كل ملفاتي وذكرياتي، واحتفظ لي فقط بحقّي في عناق أُمِّي، وعزّة والدي، وفرحة أخي الأصغر الحالم بتكافؤ الفرص ومغرب الاستحقاق، وليس الإقصاء والاستعلاء، وابتسامة وجوه أعرفها في الحيّ القديم، هي وجوهٌ تشيب للأسف في عزّ عمر الربيع.

لا تدعوا أحلامكم تموت في صدوركم!.

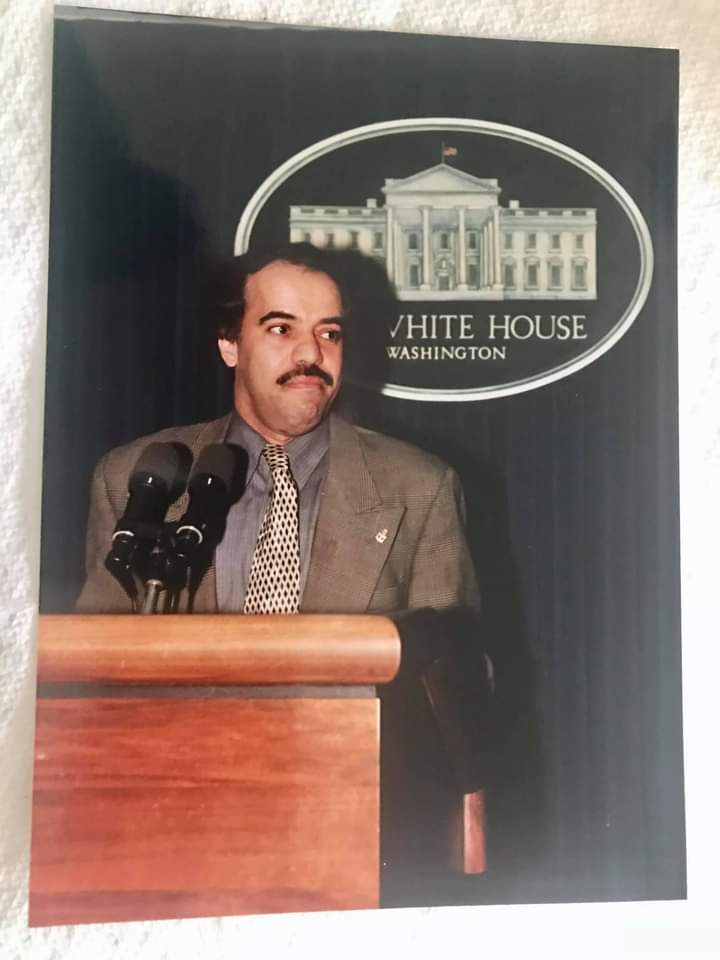

يوم كنت رئيس الولايات المتحدة¡

في هذا المنبر الشهير في البيت الأبيض، وقف الرئيس ترمب، وقبله أوباما، وبوش، وكلنتون، وبوش الأب، وريغان، وكارتر، وقبلهم فورد، وجونسون، وكيندي وغيرهم من الزعماء الأمريكيين يعلنون قرارات مصيرية ويفسّرون استراتيجيات غيّرت مسارات التاريخ الأمريكي والدولي. وفي المنبر ذاته، وقفتُ ذات يوم وقفة الكبار أمنّي النفس بقرب تحقيق الحلم الأمريكي الأعظم، ولماذا أسموا هذه البقعة “العالم الجديد” لتجدد الأحلام والمعنويات!

هو عالم جديد يحرّرك من أثقالك القديمة وحمولات تجرّها فوق أكتافك منذ قرار الخروج في رحلة الشتاء والصيف عبر معابر القارات الأربع. ويمنحك أيضا حرية الحلم في زمن أصبح يشحّ بأحلام المنام ناهيك عن أحلام اليقظة. هي لحظة تتلاحق فيها الصور والذكريات عن تغيّر الرحلة من الزمن المغربي إلى الزمن الأمريكي. لكنها رحلة تأبى أن ينفصل فيها الزمن الأول عن الزمن الثاني، وكما قلتُ ذات مرة، إنها رحلة وتجربة التوافق والانسجام الهوياتي والثقافي تجعل المرء مغربيا عربيا مائة بالمائة وأمريكيا مائة بالمائة.

هي لحظةٌ لم تدخل سجلاّت الأنشطة الرئاسية، ولم توثقها كتب التاريخ في مكتبة الكونغرس. غير أنها تؤكد مغزاها القريب والبعيد ليس في قيمتها المعنوية في سيرة ذاتية متواضعة، بقدر ما تنطوي على رمزية ملهمة لشباب مغربي وعربي تزدحم في صدوره الأحلام والانتكاسات، وتتنازع الاستماتة مع الاستسلام، ويستمر فيه المد والجزر النفساني، ويتداخل الخريف الراهن مع الربيع المقبل.

بعد نشر تدوينتي بعنوان “هل أنت مغربي: سؤال الهوية أم الهويات”، ذكّرني بعض الأصدقاء، ومنهم لحسن لمخنتر (الصورة أدناه) بما جاء في مقدمة إحدى محاضراتي قائلا:

“لا زالت كلماتك بجامعة الحسن الأول كلية الحقوق تتراقص بذاكرتي… كنت حينها أجلس في الصفّ الأمامي محاولا إستيعاب كل ما تتلفظ به، وقد فاجأتني مقدمتك، فكانت بمثابة جرعة للمقاومة والمثابرة والأمل …وكانت كالآتي:

مقتبس من مقدمة ذ. محمد الشرقاوي من محاضرة ألقاها أمس الجمعة بكلية الحقوق جامعة الحسن الأول سطات”:

“قبل أن أخوض في موضوعنا “صفقة القرن وتقلبات ميزان القوى بالعالم العربي”، دعوني أعود إلى ذاتي كطالب، وأن أكون بينكم في هذا المدرّج، وأنا أحمل همّ الإمتحانات وهمّ التخرج…. فدعوني أسافر بذكرياتي إلى الوراء:

كنت في الثامنة عشر في أولى عام في كلية الحقوق، ووجدت نشوتي وقتها في نظريات العلاقات الدولية. وبعد أربع سنوات، تخرجت من الجامعة … وكان كل حلمي عبور الأطلسي واستكمال الدراسات العليا، لكن لم أحصل على منحة، ولم أكن من عائلة ميسورة، ولم أجد أي سند مالي. وذات يوم خريفي من تلك الأيام، قرّرت أن أغامر على طريقة طارق ابن زياد، فركبت الباخرة من طنجة باتجاه لندن. خلال رحلة الباخرة و القطار مدة ثلات أيام، كنت أقتات على بعض الخبز وبعض العسل وحبات “المندلين” إلى أن وصلت.

ها أنا في عاصمة بريطانيا وجدتني مدجّجا بأحلامي، لكن اليد قصيرة والعين بصيرة. وهنا بدأت معركة الكدّ والجدّ وتحقيق الذات: كيف أدرس؟ كيف أدفع مستحقات الدراسة والسكن؟ كيف أسدّد الفواتير الشهرية وتكاليف التغطية الصحية وما إلى ذلك…؟

تمرّ أيام وأعوام، وأجد نفسي في واشنطن وتصلني رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، وعليها توقيعه الشخصي يعيّنني عضوا في فريق لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن. باختصار، يكمن المغزى من هذه الحكاية في أننا دائما نحمل في صدورنا أفكارا و أحلاما “#مجنونة” أحيانا، أو “غير واقعية” في الغالب، أو “غيرعملية” على الإطلاق، وتقول لنا البنية الإقتصادية و البنية الأسرية من حولنا: من أنت حتى تكون لك هذه الأحلام؟

أتذكّر أنني و لا زلت وأودّ دوما أن أنشر العدوى، ليست عدوى كورونا، بل عدوى الشرقاوي: إياكم أن تدعوا أحلامكم وأفكاركم “المجنونة” تموت في صدوركم في صمت. ليس ما أقول من قبيل الطرح لا المثالي ولا الطوباوي. لذلك تذكّروا أنّ في صدورنا جميعا روحا مسافرة عبر الزمن من أيّام طارق ابن زياد. فمن يريد أن يحقق ذاته، فليتسلح بنظرية “العدو من أمامكم و البحر من ورائكم.”

ما أروع أن تشعروا بنشوة النجاح من أفكار وطموحات قالوا عنها إنها “مجنونة”!