التدهورالحاد لواقع الهجرة بإسبانيا

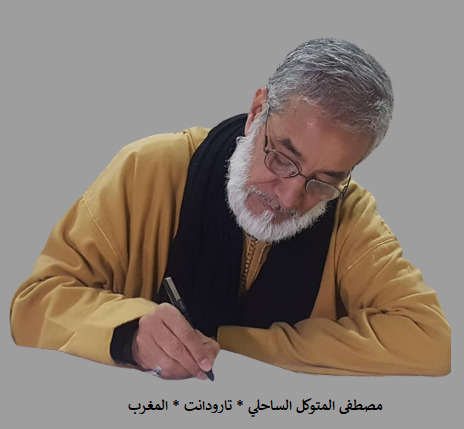

بقلم المصطفى القادري اليملاحي ـ لندن

خلال رحلتي الأخيرة إلى مدينة برشلونة في إطار العطلة السنوية، وبعد البحث في بعض الأغراض من بينها المذكرات القديمة، عثرت على هذه السطور التي كتبتها زمن احتدام الأزمة المالية والإقتصادية. هذه الأسطر لم يكتب لها أن تنشر حينها. أنشرها اليوم لأن الوضع لم يختلف كثيرا بل أعتقد أنه قد إزداد سوءا بحسب ما عايشته خلال زيارتي الأخيرة لبرشلونة، فالوضعية الإجتماعية توشكعلى الإنفجار بسبب وقع الأزمات العالمية ونسب التضخم والممارسات التي أصبحت شائعة من قبيل احتلال الشقق والبيوت والمحلات وانتشار تجارة المخذرات وتصدير دول الأصل لسلعة الأحداث الذين يتخذون من الجريمة طريقة حياة.

التوتر الإجتماعي على أشده، وخطابات الأحزاب السياسية سواء المعتدلة أو اليمينية أو العنصرية تعمل على تأجيج الوضع أمام ضعف غير مسبوق لإطارات المجتمع المدني التاريخية من قبيل جمعيات السكان والنقابات. في حين نجد أن المقاربة الأمنية ممعنة في ملء ملفات الأحداث والشباب بأكبر قدر من المخالفات الإدارة والجنحية التي تاتي في غالبها كثمرة للإستفزاز الممنهج الذي يمارسه رجال الأمن بهدف إرضاء الناخبين الذين يواصلون الضغط على الحكومات المحلية ورفع شعورهم وإحساسهم بالأمن.

اتخذت الحروب عبر العصور أشكالا متعددة وفقا لشروط كل مرحلة تاريخية ودرجة الرقي العلمي والمعرفي للمجتمعات المتصارعة على الدوام. فبعد عصر الحروب البدائية التي اعتمدت قوة الجسد، أطلت على التاريخ الإنساني مرحلة عرفت بداية حقبة مكننة الحروب بالمنجنيق ابتداء، ومن ثم إلى حاملات الطائرات والدبابات البرمائية مرورا بأدوات الحروب الإلكترونية والتكنلوجية وحروب الفضاء التي يطلق عليها مجازا بحرب النجوم، وانتهاء بأخطر أنواع الحروب على مر تاريخ الإنسانية، حرب الإعلام وسلاح الكلمة.

في عصرنا الراهن، نجد أن الكلمة لها وقع يفوق تأثيره ما قد تحققه القاذفات الأكثر تطورا ودقة. فإذا كان السلاح يدمر المنشأت والبنى التحتية ويؤثر سلبا على العملية الإقتصادية ويخلق واقعا من التوازنات الجيوستراتيجية والسياسية، فإن الكلمة تخلق واقعا جديدا وتغير مسرحا إجتماعيا بأكمله. كلمات سحرية تزرع الأمل والحب وأخرى لعينة ترهب الدول والمجتمعات وتؤسس لثقافات الخوف وتقود الإنسانية نحو دروب المعاناة. مجرد كلمات تستنفر دولا وتحرك مواردها وإمكانياتها وتجعلها تحسب آلاف الحسابات.

إن عبارات من قبيل: “البيروسترويكا، خارطة الطريق، النظام العالمي الجديد، الشرق الأوسط الجديد، فك الإرتباط، الدمار الشامل، الهولوكست، الإرهاب الدولي، … الخ واللائحة طويلة.. عندما يتعلق الأمر بالسياسات الدولية، وأخرى مثل: ” الهجرة والمهاجر والأجنبي” تم تضمين سياقاتها بمعجم هائل من المصطلحات التي تحاول منذ فترة طويلة وصف واقع مشوه ومخادع، معجم من العبارات الهادمة التي تهدف إلى تعميم ثقافة التمييز عبر إصدار أحكام قيمة تساهم في بناء توجه مجتمعي عام يؤثر على المخيلة الشعبية للمواطن بالبلدان الغربية، وتقزيم فرص المهاجرين في تحقيق الإرتقاء الإجتماعي، والحيلولة دون تمكينهم من آليات المنافسة العادلة في محاولة مستميتة للدفاع عن الإمتيازات الإجتماعية للسكان الأصليين وتقليص أثار العولمة عندما ترتد لتشكل تهديدا للوضع الإجتماعي القائم.

هي بالفعل كلمات تحمل بين طياتها ديناميت موقوتا يوذن بانفجار مجتمعي ويهدد ثقافة السلم والتعايش والتضامن الإنساني، بل يضع في قفص الإتهام القيم الإنسانية النبيلة كالديموقراطية وحقوق الإنسان والتسامح الحضاري، عبارات تدوي لها الأجراس وصفارات الإنذار المجتمعية كلما نطق بها في محفل من المحافل بوصفها كلمات تؤثر سلبا أو إيجابا على الواقع الإجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و السياسي.

إن عبارة المهاجر و الهجرة تحتل حيزا مهما من مخيلة المواطن الغربي، فقد تحولت الهجرة بفعل التشويه المفتعل بشكل مدروس وبفعل عمليات التزوير المقصودة للحقائق وتغييب منطق المعرفة السليمة إلى ترسبات سامة في عمق اللاشعور المجتمعي. مؤثرة بشكل كبير على الرأي وصناعه في بلدان الحقوق والديموقراطية إلى درجة جعلت أمواج القيم ترتطم وتتكسر على حافات صخور من الأساطير الشعبية وتصريحات جحافل من الساسة وخدامهم من عالم الصحافة المتواطئة التي أضحت القلب النابض لماكينة تجتهد في تلويث الفضاء المجتمعي وتسميمه بدل القيام بوظيفتها التوعوية.

فممارسة الخطاب السياسي والإعلامي الذي يكرس لصورة نمطية قاتمة حول الهجرة و المهاجرين، واعتبار الهجرة نواة المشاكل الإجتماعية ومصدر التهديدات الكبرى وقلب العاصفة الهوجاء التي تعيث فسادا في المكتسبات التي حققها المجتمع الغربي بعد جهد جهيد. فالمهاجر في المخيلة الشعبية طفيلي غير مرغوب في وجوده لأنه يتغذى على حساب جهد المجتمع العريق في إجتهاده الجمعي بكافة الوسائل بما فيها اللاأخلاقية من قبيل الإستعمار ونهب ثروات الشعوب الضعيفة لتحقيق حياة كريمة ومريحة والتي وهب الغرب في سبيل تحقيقها الدماء الغزيرة على مر التاريخ.مفردات من قبيل “خطر الهجرة و تهديد الهجرة” تؤسس لوضع المهاجر والهجرة عموما في خانة العدو غير المصرح به والذي يجب العمل على محاربته وتقزيم دوره وصده بكافة الأشكال والحيلولة دون تحقيقه للاستقرار أو ما يصطلح عليه بالاندماج داخل التركيبة الطبيعية لجسم المجتمع. إنها عملية مقابلة دلالية للمهاجر بالفيروس الذي يتحتم على دفاعات الجسم الإجتماعي السليم التعامل معه وحصر إنتشاريته من أجل الحفاظ على سلامة الصحة العامة للمجتمع على الأقل مادامت إمكانية التخلص الكامل من تواجده عملية غير واقعية وصعبة التحقق.

نفس المنطق نجده حاضرا في النصوص الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي التي تضع الهجرة في خانة الآفات الإجتماعية التي يتحتم محاربتها بكل السبل والوسائل. فعندما تعلن المؤسسات الرسمية أنها ستعمل على “محاربة الهجرة والمخدرات والجريمة والإرهاب، فإنها ضمنيا تؤسس لوجود علاقة تشابه وتشابك بين الهجرة من جانب والتحديات الأمنية المصنفة ضمن لائحة المخاطر الكبرى التي تتربع على عرش أجندة القضايا التي تعد محاربتها ضرورة حتمية من أجل ضمان السلم الإجتماعي.

من هنا نفهم منبع الترابط بين ظاهرة الهجرة من جهة وتداعي الأمن وشيوع العنف وانتشار هاجس الخوف من المهاجرين الغرباء في الأحياء والمدن.ولا شك بأن استحضار عناصر للنقاش من قبيل ماذكر يجعلنا قادرين إلى حدما على فهم أسباب تفشي خطاب سياسي وإعلامي يبني أسسه الصلبة على فكرة تحميل الهجرة والمهاجرين مسؤولية كل الشرور والمشاكل التي يواجهها المجتمع.

فعندما تعصف الأزمات الإقتصادية بالمجتمعات الأوروبية ويستعصي على الساسة إيجاد حلول موضوعية كفيلة بحل الإشكالات المالية والإقتصادية، يصبح من السهل اتخاذ الهجرة ككبش فداء لتبرير أسباب الأزمة وتجلياتها واعتبار قيام المهاجرين بتحويل الأموال نحو بلدان الأصل من أهم المشكلات التي تهدد الإقتصاد. وعندما ترتفع معدلات الجريمة وتعجز المؤسسات الأمنية عن خفض نسبها أو تفشل السياسات التربوية والاجتماعية في القضاء على ظواهر الجريمة وأسبابها، وتحقيق الرفاه الإجتماعي للطبقات المسحوقة في أسفل السلم المجتمعي، يصبح المهاجر شماعة تتحمل مسؤولية تدني الوضع الأمني. وسياسة توجيه الصراع ليتم استهلاكه ضمن الطبقة المتضررة نفسها عن طريق خلق عناصر التمييز تعتمد الأصل واللغة والدين ومنطقة الانحدار الجغرافي كوسائل يستعملها الساسة للتنكر من المسؤولية التي توجد على عاتقهم.

بنفس المنطق توجه أصابع الاتهام إلى الغرباء عندما تعجز الحكومات عن تقليص نسب البطالة ليصبح المهاجرون مسؤولين عن عمليات السطو على مناصب الشغل التي هي في الأصل من حق المواطنين الأصليين أولا. عملية السطو هذه لم تكن لتتحقق لولا قبول المهاجرين بالعمل في ظروف مجحفة. وهكذا عايشنا، خلال السنوات التي تلت الأزمة الإقتصادية لسنة 2007، كيف واجهت مكاتب العمل صعوبات في إيجاد عمال موسميين لقطاعات معينة يرفض السكان الأصليون الإشتغال فيها، لدرجة أن المشرع الإسباني، مثلا، اضطر إلى إخراج قانون للوجود يرغم العاطلين عن العمل الذين يتلقون تعويضات البطالة على قبول الوظائف التي توجد ضمن قطر 50 كيلومتر من مقر سكناهم.

ولا ينجو قطاع التربية والتعليم هو الأخر من هذه المقاربة، حيث ارتفاع معدلات الفشل والهدر المدرسي وغياب القيم وتدني المستوى الأخلاقي بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بالتداعي الهوياتي العائد طبعا إلى أبناء المهاجرين الذين أصبحوا يشكلون نشازا وعبء على المجتمع.

وحتى عندما تعجز المصالح الإجتماعية ومراكز التطبيب عن تغطية حاجيات المواطنين، فكما يمكن للقارئ الكريم أن يتخيل، فالسبب يعود أيضا للهجرة والمهاجرين بالرغم من التأكيد المتواصل للسلطات الصحية بأن الهجرة كظاهرة تجلب الفئات الشابة والتي تتمتع بصحة جيدة في الغالب.

كل الأمثلة المذكورة فيما سبق تأتي لتؤكد خلاصة أن دول الإستقبال تستعمل ظاهرة الهجرة لتبرير الفشل المتواصل في حل الإشكالات الإجتماعية البالغة التعقيد والتي تشكل تحديا حقيقيا للعديد من المؤسسات. فالحل الأسهل بالنسبة لرجال السياسة يتمثل في توجيه أصابع الاتهام إلى الطبقة الأضعف وهم المهاجرون، هذه المقاربة تتمتع بالدعم الشعبي وقبول واسع من المجتمع.

الأحزاب السياسية تلعب دورا مهما في ترسيخ طروحات من هذا القبيل، إما عن طريق نهج سياسة الصمت المريب والمتواطئ أمام الإنتشار المهول للإشاعات المغرضة والأساطير الشعبية حول الهجرة، أو من خلال قيامها بشحن الواقع السياسي والإجتماعي بشعارات تعلن صراحة مسؤولية ظاهرة الهجرة في تعميق حدة الإشكالات الإجتماعية، حيث اصبح رجال السياسة يديرون شبه شركات لا تتوانى عن استعمال كافة الأساليب حتى اللأخلاقية منها بهدف دغدغة مشاعر الناخب وسلبه الصوت الثمين الذي يضمن تحصيل النفوذ واحتلال المواقع السياسية ببلدان الإستقبال.

إن الإهتمام الذي ينصب على ظاهرة الهجرة يصل إلى درجة الهوس، فالظاهرة أضحت الشغل الشاغل لجيش عرمرم من المختصين الاجتماعيين وخبراء علم النفس ورجال السياسة، كل هؤلاء قد ملأوا الآفاق بخطابات وتحليلات ونظريات، وقصفوا وسائل الإعلام بكم هائل من التصريحات والمقالات، ناهيك عن الأفلام الوثائقية والبرامج الإذاعية التي تتفانى في ملاحقة المهاجرين في محاولة لدراسة كل ما يتعلق بجوانب حياتهم ونمط تفكيرهم وخططهم المستقبلية، والإحاطة بدقائق أمورهم مهما بدت تافهة إنه هوس يظهر حجم الخوف والبرانويا التي يعيشها مواطنو دول الاستقبال، وحدة الشعور المرضي الذي يدفعهم للقيام بكل مامن شأنه توضيح صورة ما يقع حولهم.

السؤال عن السبب الكامن وراء هذا الهوس المرضي يرده البروفيسور سامي نايير إلى الأزمة الهوياتية التي تعيشها المجتمعات الغربية، فبعد تساقط كل البنية الإجتماعية الكلاسيكية من قبيل الوطن والأمة كتعبير عن أواصر تحدد ملامح المجموعة وعلائقها في مقابل العولمة وفكرة الاتحاد الأوروبي وسياسة السوق الحرة التي حطمت كل الحواجز الإقتصادية مرورا إلى الثقافية منها و حتى السياسية.

هذا التغيير في زمن قياسي، يضع علامة استفهام كبرى حول المقاربة الهوياتية ومعايير الانتماء الكلاسيكية. إنه خوف ناتج عن الشعور بخطر الإجتياح المتمثل في قدوم مهاجرين من بلدان وثقافات أخرى وديانات مغايرة، بل ومنافسة شكل بعضها على مر التاريخ العدو الأول والرئيس، هذا العدو الذي حكيت حوله الحكايات الشعبية التي رسمت له بالمخيلة الجماعية صورة همجية أسطورية نسجت بعناية فائقة لتبرير أكبر طرد جماعي للمواطنين على مر التاريخ، حيث أصبح من الصعب العمل على محوها أو تعويضعها بصورة مغايرة قادرة على إرساء أسس التعايش في إطار مجتمع إنساني مشرق.

في خضم هذا الوضع المعقد جدا، يصبح الحديث عن الاندماج وفتح قنوات الارتقاء عبر السلم الإجتماعي مجرد استهلاك رخيص للغة يعلم المهاجر مسبقا أنها موجهة بالدرجة الأولى لتقزيم دوره داخل بنيات المجتمع وصناعة المبررات التي تضمن تأخير وعرقلة التسلق الذي أضحى أبناء الجيل الثاني والثالت يتقنون فنه يوما بعد يوم. فشعارات الاندماج التي تنادي بضرورة تأقلم المهاجر في محيط الاستقبال واحترامه لثقافة الحقوق والواجبات تبقى مبهمة وغير واضحة يلفها الغموض بحيث لن تجد سياسيا واحدا أو إعلاميا يحترم نفسه قادرا على رسم الخطوط العريضة لمطلب الإندماج، فضلا عن تقديم تفاصيل دقيقة عن نوعية الخطوات والسلوكات التي يتوجب على المهاجر اتباعها حتى يتحقق الاندماج المزعوم. فحاملو شعار الاندماج أنفسهم يرفعون بشكل متناقض شعار قبول الثقافات الوافدة باعتبارها مصدر إغناء، لكن الحقيقة المرة توضح بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام ملحمة صراع قيم وحرب الكلمات، في حين أن ما يطلق عليه التعايش هو في الواقع مزيج من سلوك التحمل والخوف من التبعات القانونية، فليس هناك تقبل صاف أو ترحيب صادق بسكان الجنوب وثقافتهم وقيمهم وسط غياب ثقافة الجهد الجاد لمحاولة الفهم والتصالح مع ترسبات الماضي وعقده.